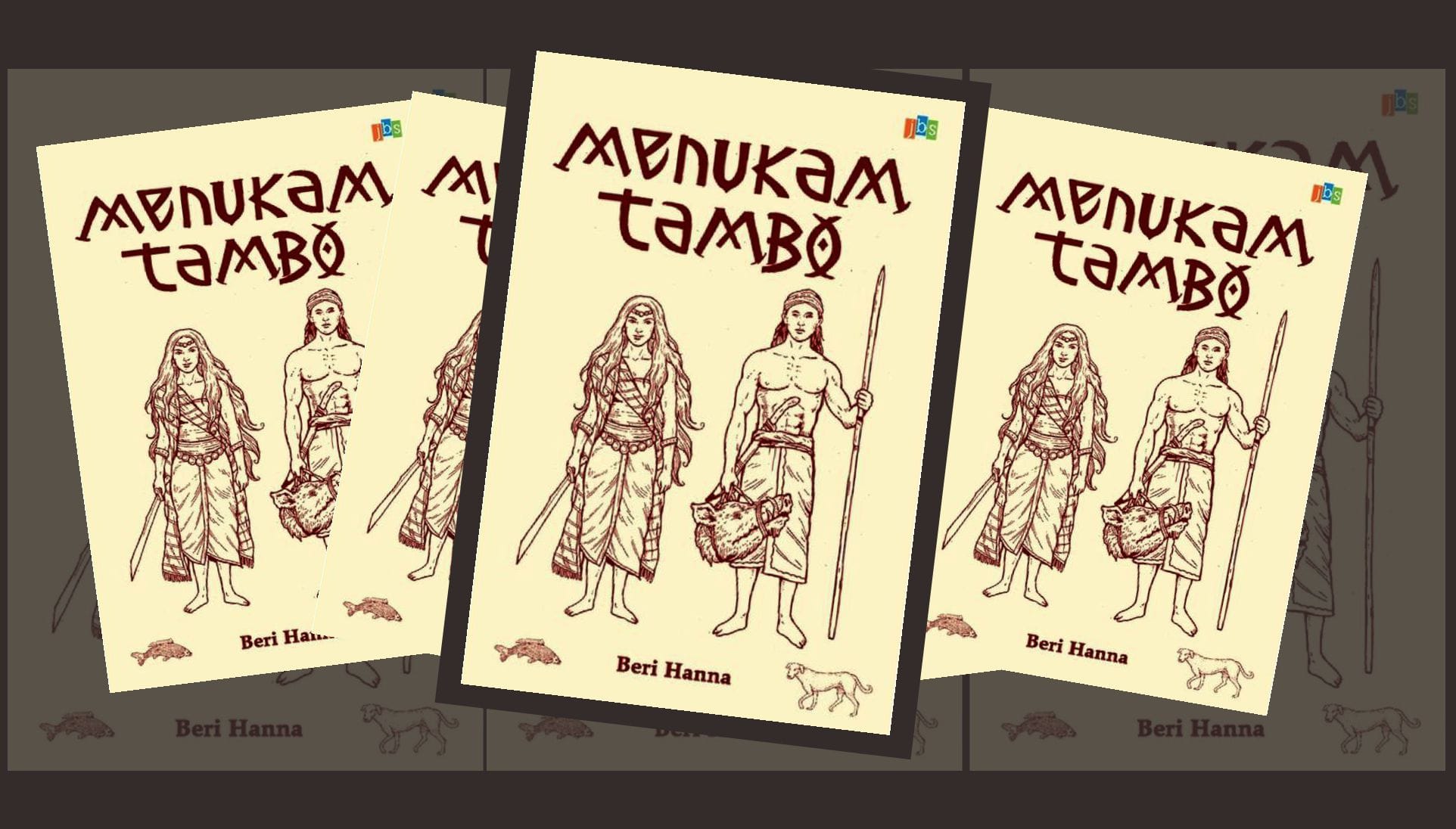

Membaca novel Menukam Tambo karya Beri Hanna (JBS, 2022) kita seakan disergap suara-suara orang ramai bercakap, sebagian berbisik, seolah kita terhantar ke tengah suasana takziah, melayat. Orang-orang saling bicara tentang mendiang semasa hidup, tapi semua terasa jauh, atau segera menjauh, meski kita merasa pernah mengenalinya bahkan akrab sekali.

Begitulah analogi Menukam Tambo yang memberi gambaran antara judul dan isi cerita. Menukam atau tukam artinya memang melawat orang yang kematian; melayat (KUBI Badudu-Zain, 1996: 1543). Dalam kamus yang sama, tambo hanya disebut dengan mengacu kepada istilah lain, yakni sejarah, babad (ibid: 1413)—dan babad sendiri tidak ada dalam kamus dimaksud. Sedangkan Tesaurus Bahasa Indonesia susunan Eko Endarmoko mencatat bahwa tambo sama dengan cerita, dongeng, hikayat; babad, riwayat, saga, tarikh (2007: 634).

Di Minangkabau, tambo merupakan salah satu warisan kebudayaan yang penting. Secara teknis, ia merupakan kisah yang disampaikan secara lisan oleh tukang kaba (narator) atau diucapkan oleh juru pidato pada upacara adat. Kisah tambo tidak mengenal jarak waktu, tetapi lazim dimulai dari keberangkatan Maharaja Diraja ke Minangkabau (Navis, 1984).

Di Jambi, tambo mendapat pengertian yang lebih spesifik, yakni sejarah wilayah berbasis tanda-tanda alam seperti sungai, bukit dan lembah (Achmad Rizqi Setiawan, Detik, 19 Juni 2024). Jadi menyangkut soal demarkasi, yurisdiksi atau bahkan eksistensi, dengan merujuk batas-batas kekuasaan yang digariskan.

Dengan demikian, Menukam Tambo berarti melayat sejarah, riwayat, silsilah, atau hikayat yang mati. Akan tetapi, mati bukan berarti hilang lenyap selenyap-lenyapnya; ia masih akan disebut-sebut, dikenang-kenang, diziarahi dan jika untung, ditabalkan. Suasana itu tersua dalam novel penulis asal Bangko yang tinggal di Solo ini. Kita diajak melayat ke dunia tambo yang telah menjadi antah-berantah, tapi toh terasa hidup kembali.

Meski “hanya” 72 halaman—jika font diperbesar dan spasi direnggangkan ketebalannya bisa di atas 100 halaman—cerita begitu padat dengan adegan dan peristiwa. Bahkan plotnya bercecabang, lebih dari sekadar alur carangan. Plot dibangun berdasarkan cerita rakyat daerah Jambi, membaurkan hikayat dan riwayat, serta sayup-sayup menyusupkan narasi sejarah. Tumpang-tindih itu menyebabkan keganjilan, kesungsangan, keanehan, dan tentu juga keunikan dalam cerita. Kita bisa menyebutnya sebagai kompleksitas hikayat.

Analogi Batanghari

Demikianlah, kita dihantar serta-merta ke suatu peristiwa yang membuat cerita berkelabat dengan cepat. Kita tak diperkenalkan lebih dulu dengan tokoh-tokohnya, melainkan dicicil saja sambil jalan. Mungkin karena berasal dari hikayat, pembaca diasumsikan sudah punya bekal untuk mengenalinya. Meski kadang membuat kecele, sebab hikayat yang diangkat bukan yang popular, lebih banyak hikayat sempalan yang nama-namanya tak terhapal.

Nirwan Dewanto pernah menyebut, taktik “mendamparkan kita tiba-tiba pada suatu peristiwa” termasuk menarik, sebab tak perlu suara narator menjelas-jelaskan—sebagaimana ia anggap berhasil dalam “Seribu Kunang-Kunang di Manhattan”. Bagi saya pola ini menarik karena mendamparkan kita ke wilayah terra-icognita yang ajaib dan mencengangkan!

Dalam Menukam Tambo peristiwa dibangun tanpa mendudukkan perkara lebih dulu, cukup menyodorkan analogi, maka peristiwa bergerak liar ke sana ke mari. Meski penggeraknya anonim, sebagaimana hakikat tambo, tapi kita akan tetap mengenali scena pergerakan cerita.

Saya sebut motif ini sebagai analogi anonim, sebab selain merujuk tambo yang anonim, istilah ini juga meminjam judul karya Beri Hanna yang lain, pemenang Sayembara Novel DKJ 2022, Lantak La: Dramaturgi Anonim-Anonim. Judul ini cocok dengan pola Menukam Tambo, di mana dramaturginya digerakkan oleh tokoh dan peristiwa yang nyaris tak dikenali, namun berkat dramaturgi pula—yakni, rangkaian keseluruhan cerita—semuanya pelan-pelan tersingkap. Dalam hakikat representasi, bagi saya, dramaturgi terwakili oleh analogi.

Selain itu, gaya Lantak La sama dengan Menukam Tambo. Bahkan tokoh Tagak Sikandung Batin muncul kembali di Lantak La, hanya posisinya terbalik. Jika di dalam Menukam Tambo ia korban sihir, dan pelakunya adalah Palun, perempuan yang ia cintai, dalam Lantak La justru Tagak Sikandung Batin sendiri yang ahli sihir tak terkira-kira. Ia misalnya mengubah seekor paus betina menjadi perempuan cantik yang dinikahinya.

Maka, selain analogi “melayat orang mati” untuk menggambarkan judul dan isi cerita pada pembuka esei ini, kita juga bisa membuat analogi sungai Batanghari untuk menggambarkan pergerakan cerita. Batanghari sebagai sungai utama bersifat radial sentripegal, di mana anak-anak sungai di sekitarnya mengalir ke sungai induk. Namun Beri Hanna membaliknya menjadi bersifat radial sentripetal. Bahwa arus sungai besarlah yang masuk mengairi sungai-sungai kecil tersebut.

Analogi sungsang ini menunjukkan bahwa kisah-kisah yang hidup atau menghidupi peristiwa dan tokoh-tokoh ceritanya berkaitan dengan sumber cerita utama (seperti Pagaruyung, Majapahit, Melayu Jabung dan asal-usul nama Jambi dengan Putri Selaro Pinang Masak), hanya saja diserpih menjadi alur dan cerita-cerita kecil. Hal ini membuatnya berbeda dengan cerita dari sumber utama, meskipun nuansa dan materinya sayup-sayup masih dapat dikenali.

Pola ini analog pula dengan sistem perkanalan di tepian Sungai Batanghari, utamanya di kawasan Candi Muaro Jambi, tempat air sungai Batanghari dialirkan melalui kanal-kanal untuk lalu-lintas perahu ke kompleks candi purbakala. Kanal-kanal itu menjadi cerita tersendiri yang terus mengalir mencari muaranya.

Permainan Plot

Lewat cara itu, alur cerita terasa maju-mundur, atau mundur-maju alias campuran dan lebih sering terasa zigzag—sebab padatnya pola perpindahan alur dan adegan; seolah kita disuguhi tontonan panggung yang terus menggeber sejak awal. Akibatnya, plot utama jadi terselubung, tapi setidaknya ada tiga plot yang saling terhubung, meski hubungan itu kadang terasa amat tipis.

Pertama, plot petualangan-percintaan-perkelahian antara Tagak Sikandung Batin dengan Palun di satu sisi; Garogaro, Palun dan Pendekar yang Terluka di sisi lain, serta Lasi Manih dan Garogaro di sisi yang lain lagi. Ini memunculkan aneka peristiwa dan adegan mencengangkan. Tagak Sikandung Batin jatuh cinta kepada Palun, Palun jatuh cinta kepada Garogaro, dan Garogaro jatuh cinta kepada Lasi Manih, dan sebagai kompensasi, Palun main serong dengan Pendekar Terluka yang ditolong oleh Tagak Sikandung Batin.

Hal itu memunculkan siklus dramatis: Tagak Sikandung Batin mendapati pendekar yang ditolongnya bercinta dengan Palun di candi persembahannya sehingga ia mengamuk meruntuh candi yang dibuat dari dadiah (susu kerbau) itu. Lebih dari itu, ia menyadari bahwa Palun adalah perempuan tukang sihir yang menyihir dirinya selama ini untuk takluk dalam api cintanya. Hanya saja, orang-orang di bawah komando Moyang Dukun juga terlanjur bertindak mengutuk Tagak Sikandung Batin karena dianggap telah merusak candi dan mengganggu ritual mereka. Karena itulah Tagak Sikandung Batin digantung di pohon durian dengan usus babi berduri. Dan Garogaro yang justru membebaskannya.

Dalam situasi itu, Palun juga sedang marah besar kepada Garogaro serta cemburu buta kepada Lasi Manih sehingga kedua orang itu dibuatnya celaka; Lasi Manih dipenggalnya dan Garogaro menjadi tertuduh yang membuatnya diburu oleh warga dan Moyang Dukun.

Plot kedua adalah hubungan antara Datuk Bunyi dan Raden Musa di satu sisi, hubungan Putri Lembah Awan, Tranplajo dan Pangeran di sisi lain. Juga dihiasi cinta dan nafsu membara. Datuk Bunyi yang buta dan tuli tapi jago meniup suling gading—ia diciptakan hanya untuk meniup seruling tiada henti—menyimpan praharanya sendiri.

Alunan nada seruling gading itu membuat Putri Lembah Awan terbuai dan terpikat. Sampai suatu hari ia terlena sehingga posisi tubuhnya menjorok terlalu ke bawah dan tidak sadar nada itu menampungnya dengan sangat pelan. Putri telah jatuh ke bumi.

Sementara Raden Musa, penguasa sungai tempat Datuk Bunyi hidup, merasakan yang sebaliknya. Ia bosan mendengar bunyi seruling gading itu. Suatu hari ia putuskan membunuh Datuk Bunyi agar bunyi serulingnya reda, namun saat mengayun tombak, ia melihat seorang putri jatuh dari langit. Ia segera melumat sang putri dengan buasnya (mengingatkan pada adegan “jatuh cinta” dalam salah satu novel Iwan Simatupang).

Ketika sang Putri sadar, ia mengutuk marah, tapi terlambat. Ia sudah menjadi tawanan Raden Musa. Untunglah Tranplajo, si Raja Ikan, berjanji membebaskannya dengan menanam sebatang pohon; pucuknya kelak sampai ke awan. Dari situ sang putri menempuh jalan kembali.

Untuk misi itu, Tranplajo sering mengunjungi Putri saat Raden Musa tertidur. Ia juga mempengaruhi irama suling Datuk Bunyi supaya membuka jalan kembali bagi sang putri. Sayang, sang putri terlanjur hamil; apakah benih Raden Musa atau Tranplajo? Tak dijelaskan.

Yang jelas, ketika janji Tranplajo tak terbukti, sang Putri akhirnya diselamatkan oleh seorang pangeran bersayap, dan Raden Musa dibuat meleleh ke dasar sungai. Sejak itu terdengar suara bayi dari dasar sungai. Dusun yang tenteram jadi terguncang. Suara bayi yang mengganggu ketenteraman inilah yang menghubungkan “plot” kedua dengan “plot” pertama.

Ada pun plot ketiga adalah cerita dalam cerita. Ketika dalam pelariannya Garogaro bertemu ular raksasa berkepala trisula, kisah terbuka melalui ular raksasa.

“Pejamkanlah matamu dan tak perlu melihatku,” kata si ular.

Saat Garogaro memejamkan mata, muncullah suara-suara yang mendayu bercerita:

Adalah Terap Sungai Hulu yang menikah dengan Pinang Merah Batumbu. Suatu hari saat ia mencari ikan ke Sungai Nambuk Kubo ia dapatkan seekor ikan besar sekali, susah payah ia bawa ke sesudungon (tempat tinggal). Namun alangkah terkejutnya ia sesampai di sesudungon, ia dapatkan istrinya, Pinang Merah Batumbu, sedang bercinta dengan seekor babi. Maka ia tikam babi itu sampai mati dan Terap Sungai kemudian menghilang ke dalam hutan.

Pinang Merah Batumbu yang tinggal sendirian akhirnya hamil, tak tahu benih siapakah yang dikandungnya. “Ia ragu benih itu milik Terap Sungai Hulu atau justru babi biadab itu…”

Ketika bayi itu lahir, Pinang Merah Batumbu meninggal. Maka orok tak bernama tak beribu tak berbapa itu menangis menjerit-jerit sepanjang waktu. Bahelo di puncak Bukit Penggiling merasa terganggu. Bahelo minta Terap Sungai Hulu untuk memelihara anak itu, tapi yang bersangkutan menolak karena menganggap itu anak haram si Babi.

Suara tangis bayi yang mengganggu Dewa Penguasa ini tampaknya paralel, jika bukan jadi penghubung antara “plot” ketiga dengan “plot” kedua—sama-sama merujuk tangisan bayi yang mengguncang semesta penguasa.

Muara Cerita

Suara tangis bayi yang begitu mengganggu ketenteraman telah memunculkan klimaks dan antiklimaks dalam cerita. Demi menghentikan tangis itu, orang-orang Nambuk Kubo mengadakan ritual. Tujuh orang dukun mengikat seorang bayi di sebongkah batu lalu sambil bernyanyi untuk Bahelo, bayi diturunkan ke tengah sungai.

Namun suara tangisan bayi tak pernah hilang, bahkan kian menyayat. Apakah ini juga tangis bayi yang jadi tumbal? Atau bayi Putri Lembah Awan dengan Raden Musa atau Tranplajo, si Raja Ikan? Atau bayi Merah Batumbu dengan Terap Sungai Hulu atau si Babi? Atau ini suara-suara simbolik dari suatu zaman? Apa pun, orang-orang tambah gelisah. Ritual persembahan mulai ditingkatkan dengan tumbal demi tumbal.

Akan tetapi dari sini muncul hubungan substansial antara pembuka dan penutup novel. Jika pada pembuka, manusia begitu bergairahnya mempersembahkan sesama manusia kepada Bahelo Gajo, Dewa pujaan mereka, maka di bagian penutup, apa yang dikatakan sang dukun mulai diinterupsi oleh suara umat atau jemaat.

“Ia minta tumbal,” ucap seorang dukun yang baru saja membuka matanya.

“Tumbal seekor ayam, jawi, kijang, babi akan kami beri. Tapi tumbal seorang manusia tentu berat hati kami memberi,” seseorang menjawab dukun dengan perubahan amat mendasar.

Dulu, tentu berat hati juga mereka lakukan ritual persembahan itu, terutama keluarga yang anaknya mendapat giliran ditumbalkan—seperti indok dan bepak si budak lapay di adegan pembuka—tapi tak ada yang berani berkata lain. Novel ini bahkan dibuka oleh kepedihan:

Seorang budak lapay diarak ke Sungai Nambuk Kubo. Indok dan bepak kandung budak lepay itu—tak sanggup menyaksikan penyerahan buah kandung—memisahkan diri dari rombongan arakan, ke puncak balo gajo untuk berserah diri memohon pada gading.

“O, Bahelo Gajo yang terkasih lagi tercinta, sembah hidup untuk damai tanah-tanah. Terimalah darah, kepala, sepasang kaki, mata dan tangan kandung kami, untuk sungai yang meminta.”

Sedang di pinggir sungai saat arak-arakan budak lapay telah sampai, doa-doa nyanyian menggema. Geliwang di tangan dukun yang telah diendapkan darah harimau selama musim durian berbuah, kini mengarah batang leher budak lapay.

Bagaimana mutlaknya kekuasaan Moyang Dukun dalam kehidupan masyarakat ini dapat dilihat ketika dulu ada seorang Upik berani mengutarakan pendapat tentang kematian Lasi Manih.

“Moyang Dukun, menurut aku, kematian Upik Lasi Manih bukan bersebab leluhur yang memilihnya sebagai jodoh.” Semua orang bergeming menatap Upik waktu itu. “Karena rasanya tak kan kena hati seorang leluhur memenggal kepala. Bukankah selama ini ia hanya menghisap roh tanpa merusak tubuh?”

“Apa yang kau katakan?” radang Moyang Dukun. “Iblis telah bersarang di kepalamu!”

Moyang Dukun berbalik badan, kemudian memberi perintah agar iblis itu dibunuh dengan cara memenggal kepala Upik. Maka dalam sekejap kuju jantan milik salah satu bujang telah terbang menembus batang leher Upik, disusul kuju jantan lain yang semuanya merobek-robek daging si Upik (halaman 49-50).

Tapi di bagian penutup novel, sudah ada yang berani berkata lain, bahkan menggugat.

“Apa hanya aku yang mendengar bayi itu menangis?”

“Aku juga masih mendengarnya menangis, bahkan bau busuknya masih tercium.”

Ada pula yang berani bertanya kepada para dukun.

“Dukun, mengapa kami masih mendengar bayi itu menangis?”

Bahkan ada yang menantang,”Apakah kesaktian kalian tak mampu menghilangkan suara bayi menangis?”

Para Dukun itu akhirnya menyeru penguasa sungai dan danau,”O, Raden Musa, Datuk Telong dan Buyut Lais. (….) Bila salah telah membuang bayi ke dalam sungai hukumlah kami, bila benar jawablah kami. Bila kurang madu di hutan, kami tambah tanam nira.”

Tapi suara tangis bayi makin menjadi.

“Ia minta tumbal,” ucap seorang dukun yang baru saja membuka matanya.

“Tumbal seekor ayam, jawi, kijang, babi tentu akan kami beri. Tapi tumbal seorang manusia tentu berat hati kami memberi,” ucap seseorang menjawab dukun, seperti tadi. Itulah kalimat penutup novel ini. Bukan kebetulan, karena desainnya jelas terhubung dengan pembuka yang menyimpan kepedihan personal, dan diakhiri dengan kesadaran kolektif.

Suara bayi yang menangis, bukankah sungguh bermakna simbolik? Bagi saya ini muara dari semua arus cerita: memuliakan manusia. Sekompleks apa pun cerita, atau, pinjam istilah Budi Darma, sejungkir-balik apa pun jagad sastra, orientasinya tetap manusia sebagai manusia…

Terra Incognita

Menukam Tambo merupakan cerita lokal Jambi yang tidak mainstream, seperti misalnya cerita asal-usul nama Jambi atau kisah dua pasang angsa yang melatari nama Pasar Angso Duo. Menukam Tambo adalah Jambi yang lain, yang punya masyarakat adat Kubu, sejarah sepanjang sungai Batanghari, dari Dharmasraya di hulu hingga ke Tanjung Jabung di kuala. Kita benar-benar diajak tamasya ke wilayah terra incognita yang asyik dan menakjubkan.

Beri Hanna berhasil memberi suara lain pada mitologi, mengaduk dongeng dan takhyul, melalui percintaan atau perkawinan manusia dengan hewan; ikan, babi, kera atau ular. Ia juga menghadirkan jurus dan senjata keramat milik tokoh-tokoh sakti seperti jurus Cucukberlian dan jurus Kedipgelap milik Tagak Sikandung Batin atau Tano Kubang Genggam milik Garogaro dan buntut babi imau yang gagal ia dapatkan, serta geliwang sakti milik Pendekar yang Terluka. Senjata dan ilmu sakti itu memunculkan banyak adegan silat secara atraktif dan hidup.

Lihat misalnya pertarungan Raden Musa dan Pangeran Langit di halaman 35, pertarungan Nenek Betina dengan Palun, atau pertarungan Garogaro dengan babi sakti di dalam gua. Kekerasan, kekejian dan kebanalan didedah tanpa tedeng aling-aling. Misalnya, Palun mengobati Pendekar yang Terluka dengan ritual menjijikkan: berak di mulutnya. Itu digambarkan dengan sangat intens dan detail. Menenteng kepala babi, memutus kepala lawan, telah menjadi bagian-bagian tak terhindarkan.

Ia gambarkan membaranya sebuah percintaan. Misalnya: Dengan terus menggeliat, Putri berusaha melepaskan diri tetapi Raden Musa terlalu kuat darinya, hingga ia terpaksa merasakan rakusnya bibir terkutuk yang terbiasa merana di antara desau air sungai dan igauan binatang hutan. Apalagi percintaan manusia dengan binatang, babi atau kera, lain pula pesonanya.

Pada alur yang padat dan zigzag, novel ini tak kehilangan keindahan bahasa. Baca adegan Tagak Sikandung Batin masuk hutan, atau gambaran suasana ketika Datuk Bunyi memainkan seruling gadingnya. Metafornya memercik dari adegan-adegan liar, semisal sejarak tujuh rakit memanjang ke arah matahari terbenam, lembah di balik embun, buatlah nada seruncing cakar harimau hingga dapat menyilet kulit pangeran di lembah awan, di langit awan memerah yang menjatuhkan sebutir lahar lolos ke dalam seruling gading Datuk Bunyi, dan seterusnya.

Beri juga memasukkan pantun-pantun, amsal, mantra, lagu dolanan, dan petatah-petitih untuk menggambarkan keadaan atau (lanjutan) sebuah adegan. Misalnya tentang kecantikan Putri Selaro Pinang Masak (hal.14), kebimbangan Tagak Sikandung Batin (hal.17), bagaimana Palun menghadap Nenek Betina (hal.40) atau Garogaro marah di atas perahu (hal. 43). Ia tak menyembunyikan kosakata yang dianggap kasar dari teks, seperti pancik, ta’un dan pant*k, tapi tak keluar dari konteks.

Sementara itu, sejarah bisa dilihat pada kitab-kitab yang dikuasai Tagak Sikandung Batin yang ia ambil dari kapal-kapal ketika Jambi menjadi pelabuhan internasional. Masuknya nama Pagaruyung, Ujung Jabung, Majapahit, Adityawarman, Ananggawarman dan lain-lain, telah membuat suara sejarah itu lamat-lamat dikenali.

Tapi apa yang membuat novel ini seperti tinggal dalam khazanah lama, seolah menggenang dalam wilayah terra-incognita? Menurut saya karena tidak ditarik ke dimensi kekinian. Kecuali teknik, bahasa dan unsur-unsur sastrawi yang liar, berani dan canggih, “isi cerita” kurang mendapat padanan setimpal dengan peristiwa-peristiwa terdekat dan aktual, baik dalam sejarah kontemporer maupun kehidupan sosial politik temporer. Kecuali tangis bayi yang bagi saya sangat bernilai referensial dan universal.

Sebagai bandingan, novel Gus tf Sakai, Tambo: Sebuah Pertemuan (2000) mengaktualisasi tambo “alam Minangkabau” menjadi teks mutakhir. Realitas digabungkan dengan dunia “mimpi” melalui hantaran sebuah kaba pertunjukan. Dari dunia “aku” yang hidup dalam realitas, tambo dibabar, dan di bab-bab akhir dibenturkan lagi dengan realitas.

Umar Junus menyatakan,”Bila tambo biasa kita pahami sebagai dunia lampau, dan kita sepenuhnya hidup dalam dunia lampau itu, tak demikian dengan Tambo Gus. Kita mondar-mandir antara dunia kini dan lampau. Kita hidup dalam dialog antara dunia kini dan lampau. Dunia kini yang nyata dan dunia lampau yang impian. Dan kita tidak perlu heran bila dunia lampau dalam novel ini diidealisir, sehingga Gus ingin membawa kita menghidupi/kan (kembali) dunia lampau. Orang tak akan kaget dengan permainan khayal dan realitas dalam Tambo, karena dalam sejarah novel kita ini telah dimulai oleh Belenggu Armjn Pane. Malah saya rasa lebih mudah mengesan perpindahan dari dunia nyata ke dunia impian dalam Tambo ketimbang dalam Belenggu.”

Begitu pula cerpen Gus tf Sakai, “Bulan Biru” (dalam Pendar Ungu dan Merah Latu, 2020). Cerpen ini bersumber dari cerita “Elang Sikat Elang Sigonggong” dari Merangin, Jambi. Cerita ini juga dibawa ke kekinian, setidaknya dari kemunculan Prof. Kipling, Prof. Dananjaya dan Prof. Mulyana beserta pandangan isu-isu demokrasi yang menyertainya.

Dalam hal ini, analog dengan cerita Menukam Tambo adalah event Borobodur Cultural and Writers Festival yang diadakan tiap tahun—tahun lalu dipusatkan di Candi Muaro Jambi—namun gemanya kurang terdengar. Kenapa? Mungkin terlalu arkahik, terlalu ditarik jauh ke masa silam dan seolah tak punya persinggungan dengan realitas kini.