Ia dianggap sebagai sosok otodidak yang gigih dan hebat. Meskipun pendidikan formalnya hanya sampai kelas dua sekolah rakyat. Sepanjang hidupnya lelaki terus belajar dari buku-buku yang dibacanya. Hingga ia wafat, ia telah menulis sekitar sembilan puluh buku dalam berbagai bidang pengetahuan. Sejak bidang agama, sejarah, pendidikan, sastra, hingga kebudayaan.

Sosok lelaki itu mudah dikenali. Ke mana-mana ia selalu bersarung dan memakai tongkat.Ceramah agamanya selalu ditunggu. Di tahun 1980-an, hanya dua hal yang bisa membuat jalanan sepi dan setiap orang memilih duduk diam di depan televisi atau pesawat radio; pertandingan tinju Muhammad Ali dan ceramah dari ulama kharismatis bersuara serak ini. Kemampuannya berceramah sama memikatnya dengan karya tulisnya dalam bentuk karya sastra maupun buku-buku agama yang ditulisnya. Dia dikenal sebagai ulama dengan pendirian yang teguh, tapi juga amat pemaaf.

Sepertinya, kekaguman orang terhadap Hamka— nama lelaki itu – seakan tak ada habisnya. Ketika ia memasuki usia tujuh puluh tahun, kenalan dan murid-muridnya menerbitkan buku berisi kesan dan kenangan mereka tentang dia, Kenang-Kenangan 70 Buya Hamka. Dua bulan setelah ia wafat, salah seorang anak lelakinya menerbitkan buku catatan kenangan tentang ayahnya yang dikagumi banyak orang itu, Pibadi dan Martabat Buya Hamka. Dua tahun kemudian, sebuah antologi tulisan dari penulis dan peneliti terkenal diluncurkan untuk mengenangnya, Hamka di Mata Hati Umat.

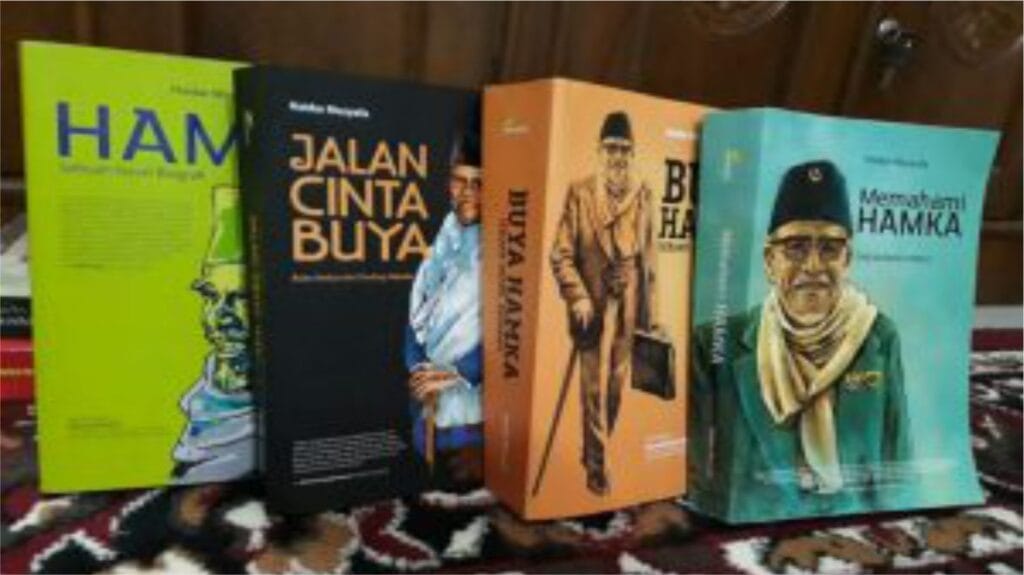

Setidaknya ada empat buku biografi yang ditulis orang tentang dia. Irfan Hamka, anaknya, mengabadikan kisah hidup Hamka dalam buku berjudul Ayah (2014). Penulis Haidar Mustafa mempublikasikan Buya Hamka, Sebuah Novel Biografi (2016). Pada tahun yang sama, James R. Rush – ahli sejarah Asia Tenggara dan pengajar di Arizona State University, Amerika Serikat— meluncurkan kajian komprehensif dan intens yang mengacu pada perjalanan hidup tokoh, berjudul Adi Cerita Hamka. Terakhir, 2021, sastrawan Ahmad Fuadi menerbitkan karyanya Buya Hamka. Tidak hanya sebatas buku, biografi Hamka juga merambah ke dunia film. April 2023, diluncurkan serial pertama film tentang Hamka, dilanjutkan dengan seri kedua pada Desember 2023.

Hamka wafat hampir setengah abad yang lalu. Namun, buku-bukunya masih diterbitkan dan mendapat sambutan pembaca hingga kini. Bahkan serial ceramah yang pernah disampaikannya di radio dan televisi masih bisa didengar melalui kanal Youtube. Dengan semua apresiasi di atas, tak akan terlalu keliru jika dikatakan bahwa Hamka adalah salah seorang ulama Indonesia paling populer sepanjang abad kedua puluh.

Akan tetapi Hamka bukan hanya seorang ulama. Ia juga dikenal luas sebagai jurnalis, budayawan, dan sastrawan. Tentang gagasan dan sikap Hamka sebagai ulama telah banyak ditulis orang. Di antaranya, Pemikiran Hamka, Kajian Filsafat dan Tasawuf oleh Abduh Almanar, Memahami Hamka oleh Haidar Musyafa, dan Tasawuf Positif dalam Pemikiran Hamka oleh Muhammad Damami.

Sebagai sastrawan, Hamka telah menulis sepuluh karya sastra yang meliputi novel, kaba, dan cerita pendek dan saduran. Ironisnya, hampir tak ada buku dan kajian yang cukup mendalam tentang sosok Hamka sebagai sastrawan. Sejauh yang bisa dilacak, buku Hamka sebagai Pengarang Roman karya Yunus Amirhamzah, yang edisi perdananya terbit tahun 1963, merupakan satu-satunya buku yang secara khusus dalam tema tersebut.

Jika dicermati kisah hidupnya, akan terlihat bahwa Hamka lebih dulu menggeluti dunia sastra dibandingkan bidang keagamaan. Bahkan pada masa kanak-kanak hingga remaja, ia lebih menyukai sastra daripada belajar ilmu agama. Sebagaimana diungkapkannya dalam otobiografinya, Kenang-Kenangan Hidup, Hamka menjalani masa kanak-kanak awal bersama keluarga ibunya. Salah seorang yang amat menyayangi Hamka kecil itu adalah kakek dari pihak ibunya. Kakeknya di masa mudanya adalah seorang parewa yang mahir bersilat, berdendang, menari, dan tentu saja berpantun dan berpepatah petitih. Dari lelaki itulah Hamka mengenal beberapa pantun – kesenangan yang terus dipeliharanya dan selalu diselipkan dalam ceramah-ceramah agamanya.

Hamka amat terkesan dan mengagumi kakeknya itu. Ia mengikuti sang kakek saat mencari ikan ke danau atau mengusir burung di sawah. Kakeknya itu menjadi tempat pelariannya saat ia dimarahi ibunya. Ayahnya, yang seorang ulama terkenal, rupanya menyadari kesukaan anaknya pada sastra. Tatkala Hamka kecil disunat, ayahnya mengundang tukang rebab dan tukang dendang selama dua malam berturut-turut untuk menghibur anaknya itu.

Hamka baru intens belajar agama setelah diajak ayahnya ke Padang Panjang, kota tempat ia mengajar di Sumatra Thawalib. Seperti diugkapkan Hamka, pelajaran agama sama sekali tidak menarik hatinya. Menurut kesaksian temannya, Mohammad Zein Hasan “HAMKA ‘hadir’ semau-maunya saja dan menduduki kelas mana yang disukainya. Tidak ada yang menegur … Dan mungkin pula gurunya sudah menganggapnya ‘tidak ada ‘saja”. Hamka lebih sering tidak masuk kelas dan senang keluyuran ke pustaka Zainaro – yang didirikan sahabat ayahnya Zainuddin Labai dan Sutan Sinaro. Uang jajannya dihabiskan untuk menyewa buku-buku terbitan Balai Pustaka dan karya pengarang Tionghoa koleksi perpustakaan itu. Ketika uangnya habis, Hamka bekerja sambilan di percetakan untuk menjilid buku agar ia bisa tetap bisa membaca buku yang diinginkannya. Kesenangannya yang lain adalah menonton di bioskop.

Karena perangainya yang sulit di atur itu, ayahnya kemudian memindahkan Hamka ke Parabek. Di Parabek, perangai Hamka makin menjadi-jadi. Jauh dari pengawasan ayahnya, Hamka lebih suka menyaksikan orang mengadu burung, bertanding layang-layang, belajar silat, mengadu ayam, hingga menjadi joki. Sepanjang masa remaja itu, dunia parewa dan sastra lebih menarik perhatiannya daripada bidang agama. Kesadaran Hamka untuk mendalami agama baru muncul saat ia merantau ke Jawa dan berguru pada HOS Tjokroaminoto, H.A. Fachruddin, A.R Sutan Mansyur, dan Ki Bagus Hadikusumo.

Dengan kesenangan pada sastra, tidaklah mengheran jika karya pertama Hamka yang dibukukan adalah karya sastra, yaitu sebuah kaba berjudul Si Sabariah. Buku kedua juga masih karya sastra, saduran Laila Majnun, saduran dari karya Arab klasik.

Jika demikian halnya, kenapa kajian tentang sosok Hamka sebagai sastrawan tidak banyak dibahas? Kenapa karya Hamka seakan tidak mendapat tempat dalam pembicaraan para kritikus sastra? Singkat kata, kenapa Hamka menjadi sastrawan yang diabaikan?

Beberapa kemungkinan

Sebagian besar para pengarang masa awal Balai Pustaka adalah alumni sekolah Belanda. Di sekolah itu diperkenalkan tentang sastra modern seperti novel dan puisi. Tentu saja dengan segala konsep estetika baru yang menjadi acuan pengajar didikan Belanda. Sementara Hamka berada dalam alur pendidikan berbeda, pendidikan tradisional dan surau. Konsep sastra yang diusungnya adalah kaba dengan gaya tutur sastra lisan Minangkabau. Oleh sebab itu, Hamka dianggap sebaga pengarang yang berada di luar jalur resmi.

Kita tahu, Balai Pustaka dibangun sebagai bagian dari usaha pemerinah kolonial Belanda untuk menjinakkan ‘bacaan liar’. Oleh sebab itu, segala bacaan yang berada di luar kebijakan lembaga itu dianggap ‘tidak resmi’ alias liar. Karya yang dianggap baik adalah karya yang lolos sensor dari redaktur dan diterbitkan oleh Balai Pustaka dalam bentuk buku. Karya-karya seperti itulah yang dianggap sebagai titik awal kanon sastra Indonesia modern.

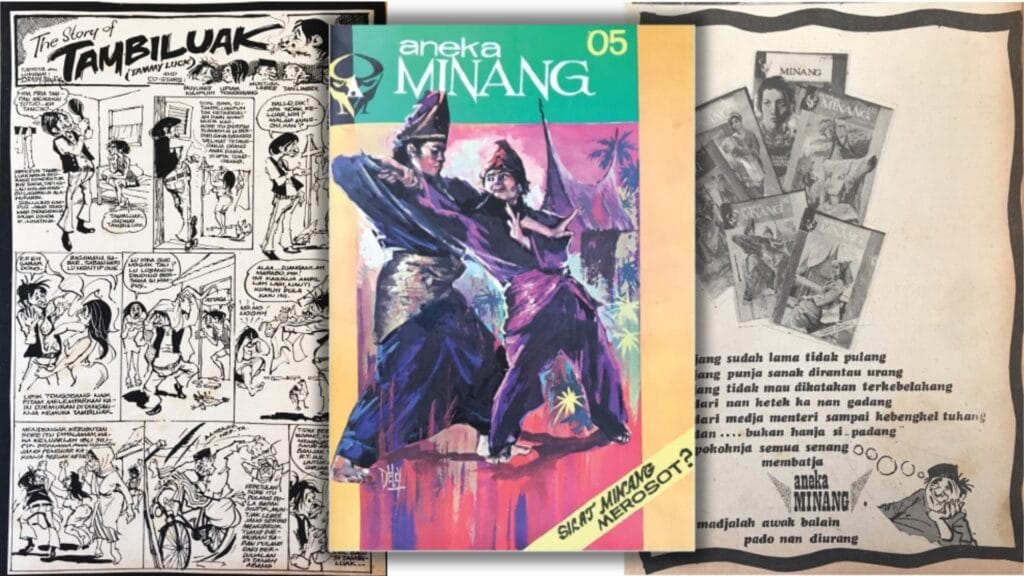

Di luar tradisi Balai Pustaka, terdapat banyak penerbitan karya sastra melalui majalah dan buku saku. Karya sastra seperti itu amat diminati oleh pembaca di Bukittinggi dan Medan, dua pusat penerbitan menjelang kemerdekaan. Di kalangan peneliti sastra, karya-karya itu dianggap sebagai roman populer yang disebut dengan roman picisan— sebutan yang bernada negatif. Karya Hamka dikelompokkan sebagai roman picisan karena hampir seluruh karyanya berasal dari cerita bersambung yang dimuat di majalan yang dipimpinnya.

Meski para peneliti sastra meremehkan karya Hamka sebagai roman picisan, pada kenyataannya para pembaca amat menunggu karyanya. Sebagai ilustrasi terlihat dari bagaimana antusiasnya pembaca menunggu kelanjutan novel Tenggelamnya Kapal van der Wijk yang diterbitkan sebagai cerita bersambung. “Pedoman Masjarakat terbit tiap-tiap hari Rabu. Selasa sore sudah masuk pos. Sampai di kota Raja (Aceh) hari Rabu malam kira-kira pukul 20.00. Di stasiun kereta api bukan saja agennya yang menunggu, tapi banyak pula para langganan yang datang ke stasiun “menyerbu” agen, tidak sabar lagi menunggu dihantarkan besok paginya ke rumah masing-masing karena ingin cepat-cepat membaca sambungan Tenggelamnya Kapal van der Wijk”, tulis M. Junan Nasution, pimpinan majalah Pedoman Masyarakat. Karyanya itu termasuk yang populer, bahkan kemudian difilmkan. Karya Hamka yang lain, Merantau Ke Deli dan Di Bawah Lindungan Ka’bah, juga amat digemari.

Berbeda dari pengarang era Balai Pustaka yang merujuk pada konsep estetika barat, Hamka tampaknya lebih tertarik pada konsep estetika kaba. Hal itu terlihat dari cara ia menyusun alur cerita yang penuh misteri, bahasanya yang penuh metafora dan pentingnya tradisi merantau bagi tokoh-tokohnya. Kaba adalah sastra lisan dengan konsep formula tertentu. Susunan kalimatnya ditentukan oleh formula itu, bukan satuan sintaksis bahasa tulis. Untuk membangun dramatisasi, kaba menggunakan banyak metafora, sedangkan pantun merupakan formula akhir dari adegan atau kisah. Popularitas karya Hamka memperlihatkan bahwa bentuk penulisan yang dikembangkan dari kaba itu ternyata berterima di kalangan pembaca Indonesia.

Hal lain yang juga menarik dari karya Hamka adalah soal perantauan. Hamka sendiri adalah seorang perantau dan suka bepergian. Sementara dalam kaba, rantau adalah wilayah petualangan dan perjuangan tempat orang mencari dan belajar memahami kehidupan. Orang bisa berhasil atau gagal di rantau. Dan karya Hamka menunjukkan bagaimana rantau menjadi arena pertemuan dari berbagai budaya dan profesi. Dalam konteks itu, karya Hamka menunjukkan bahwa kegagalan seseorang di rantau disebabkan oleh campur tangan dunia kampung. Terutama permintaan sanak famili untuk membantu dan menikah lagi. Dunia kampung dalam karya Hamka adalah dunia yang penuh intrik dan kecemburuan.

Penutup

Di tahun delapan puluhan, ada gagasan untuk membangun kritik sastra yang bertolak dari fenomena yang terjadi dari sastra Indonesia. Hasratnya adalah agar konsepsi keilmuan yang dibangun memang berangkat dari fenomana ril sastra Indonesia. Pada kenyatannnya, hasrat baik itu belum wujud sampai hari ini. Sehingga kita menyaksikan sastra Indonesia tak lebih dari objek penggunaan teori-teori asing, yang belum tentu cocok untuk gejala yang terjadi dalam sastra Indonesia. Apa yang terjadi pada karya Hamka adalah salah satu contoh yang jelas.

Untuk memahami karya Hamka, misalnya, seorang peneliti harus mempertimbangkan apa konsep estetika sastra Minangkabau, khususnya dalam kaba. Para peneliti yang tak mendalami sastra lisan Minangkabau akan sulit menjelaskan keindahan karya tulis Hamka. Inilah tantangan bagi para peneliti sastra sastra Indonesia hari ini. (*)

Eksplorasi konten lain dari Cagak.ID

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.