Beberapa lembar dari manuskrip Sumatra terbentang di hadapan kami, yaitu Tambo Silsilah Minangkabau yang disalin oleh Abdul Rahman bin Mustafa di Melaka pada tahun 1873 (Koleksi SOAS MS 36561); Ṣirāṭ al-mustaqīm karangan Nūr al-Dīn al-Rānīrī (Koleksi EAP329/1/91); Hikayat Pelanduk Jenaka (Bibliothèque Nationale de France. Département des Manuscrits. Malayo-Polynésien 70), salinan dari awal kurun ke-17; beberapa kutipan singkat dari Koleksi EAP329 yang mengandung ramalan, kosmogoni, iluminasi, dan lain-lain; serta manuskrip Al-Banjari yang dihasilkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

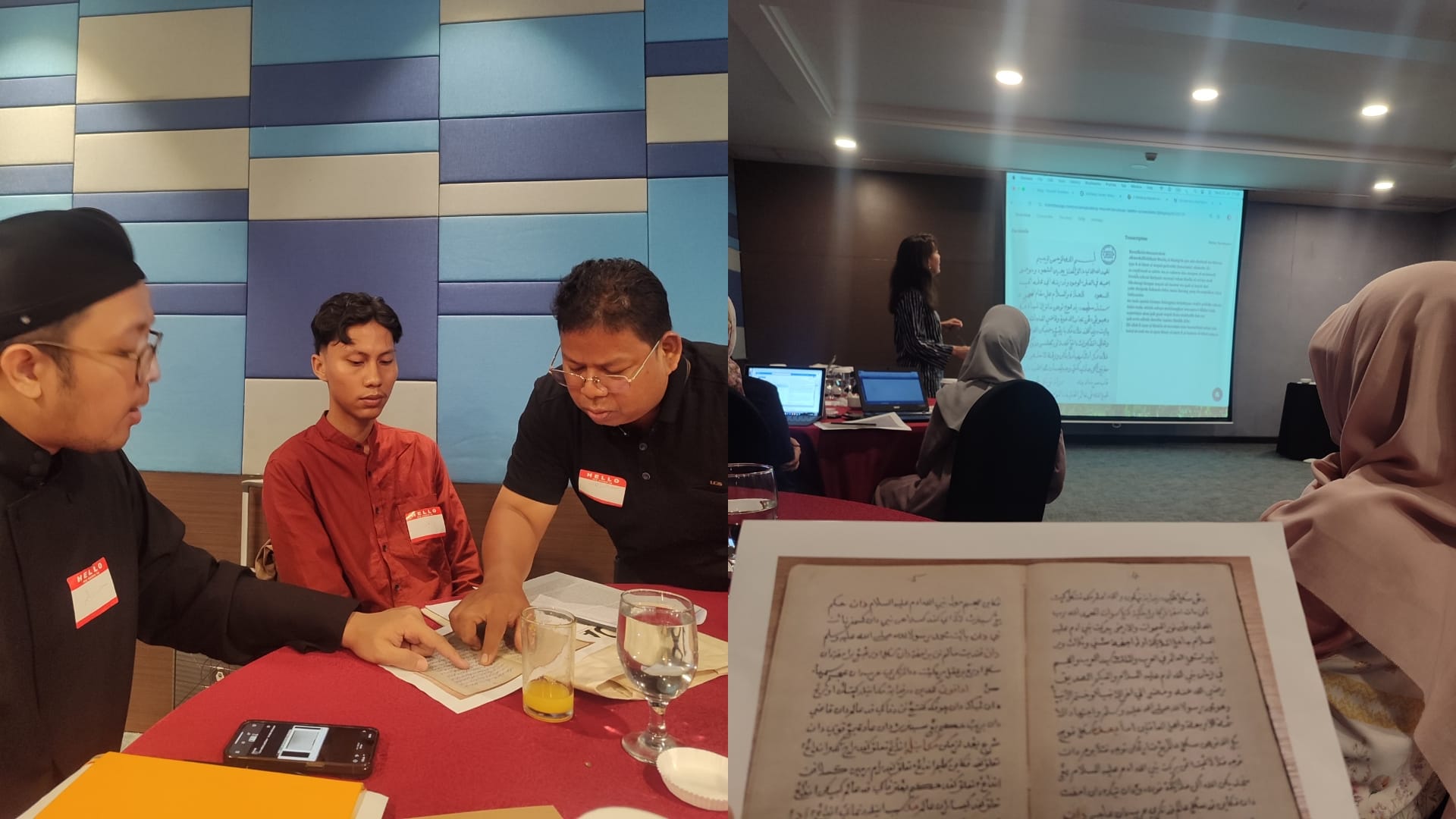

Dr. Mulaika Hijjas, peneliti utama dalam Pemetaan Budaya Manuskrip Sumatra dari Universitas SOAS (London) menyelenggarakan kegiatan ini bekerja sama dengan Prof. Pramono dari Universitas Andalas (Indonesia). Sebanyak 22 orang peserta dari berbagai perguruan tinggi, baik dari Indonesia (Sumbar, Riau, Aceh, Yogyakarta, dan Solo), maupun dari berbagai perguruan tinggi ternama di dunia (Inggris, Singapore, Jerman, Amerika, dan Malaysia) menjadi peserta dalam Masterclass Naskah Sumatra ini. Kegiatan yang diadakan di Hotel Mercure pada 23—24 Juli 2025 ini menjadi sebuah pengalaman berharga bagi saya karena diberi kesempatan bertemu dengan para mahasiswa sarjana, magister, dan doktoral yang memiliki minat khusus terhadap manuskrip.

Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi benang merah pertemuan kami dalam kelas ini, yaitu menjadikan manuskrip sebagai data utama atau data pendamping penelitian, mengkaji sejarah yang terdapat dalam naskah, serta memiliki kemampuan membaca teks Arab-Melayu. Namun, karena para peserta cenderung berasal dari sekolah Islam, kemampuan bahasa Arab dan bahasa Arab Melayu yang dimiliki benar-benar terkategori sebagai seorang master. Persis nama kegiatan. Mereka mampu melakukan transliterasi atau penyalinan dari abjad bahasa yang satu ke abjad bahasa lain, seperti dari huruf Arab ke huruf Latin dengan sangat cepat.

Dalam 15 menit, tim berhasil mentransliterasi 1—2 halaman manuskrip yang disajikan. Padahal, pada awal kegiatan, Dr. Mulaika Hijjas meminta agar pelan-pelan saja. Kondisi ini sekaligus menggambarkan hal yang berbeda saat Dr. Mulaika Hijjas membuka masterclass dan mengungkapkan bahwa saat ini tidak ada lagi generasi muda yang tertarik dengan manuskrip. Kenyataannya, masih ada. Para peserta masterclass merupakan generasi muda yang tertarik itu.

Saya sepakat dan sangat setuju. Melihat kemampuan para peserta membaca Arab Melayu dan mentransliterasikan ke dalam bahasa Latin, dunia manuskrip seperti mendapat keberkahan. Ternyata masih (akan) ada pakar yang mampu membaca manuskrip Sumatra dalam 10—25 tahun mendatang. Prof. Pramono dari Universitas Andalas menjelaskan bahwa saat ini baru 50 manuskrip yang sudah ditransliterasikan dari 1.253 manuskrip di Sumatera Barat. Bahkan, Iik Idayanti dari Universitas Lancang Kuno mengungkapkan bahwa saat ini tengah dilakukan penyalinan dua manuskrip dari 250-an manuskrip yang ada di Riau.

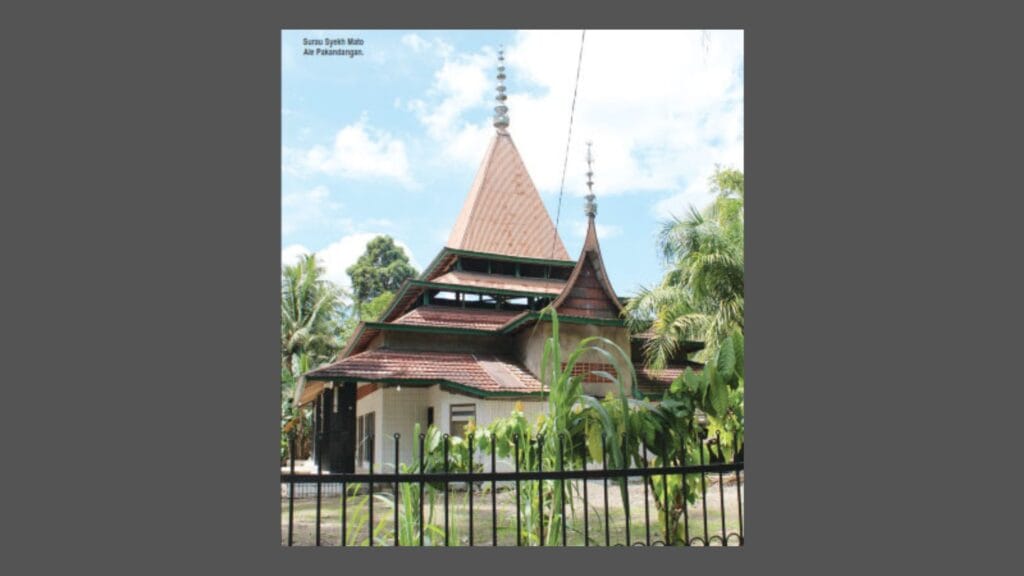

Secara kuantitatif, kerja filolog manuskrip Sumatra pada hari ini terukur dengan jelas karena telah mendokumentasikan dan mendigitalkan ratusan hingga ribuan manuskrip yang tersebar di surau/masjid, rumah adat, museum, dan juga yang dikoleksi oleh penduduk lokal. Namun, sebagaimana pertanyaan Prof. Oman Faturahman, profesor filologi di UIN Syarif Hidayatullah, perlu dipikirkan, “Setelah itu apa?”

Pendokumentasian

Tidak satu cerita dalam mengumpulkan manuskrip ini. Setelah puluhan tahun menelusuri pelosok nagari, ada penolakan dan kecurigaan para pemilik naskah terhadap para filolog dan pemerhati naskah. Zuriati (2014) pernah mencatat bahwa investigasi dalam Tempo edisi 17—23 Juli 2006 menurunkan beberapa tulisan tentang perdagangan naskah Riau ke Malaysia. Di antara judul tulisan itu “Simalakama dari Tanah Raja Ali Haji”, “Naskah Kuno di Kedai Kopi”, dan “Naskah Dikuras, Situs Merana”. Perdagangan naskah tentu menjadi kabar yang diterima pemilik sehingga mereka takut menunjukkan naskah yang dimiliki kepada para filolog dan pemerhati naskah.

Syukurlah para filolog dan pemerhati naskah tidak berhenti. Setelah sekian tahun menghadapi pemilik naskah, Prof. Pramono misalnya, sudah punya strategi yang ampuh. Jika ada pemilik naskah yang menolak, beliau akan mengeluarkan satu kalimat yang mampu meluluhkan hati.

“Jika Bapak/Ibu ingin pahala terus mengalir dari orang yang menulis dan menyalin manuskrip ini, Bapak/Ibu harus memberikan akses kepada para peneliti.”

Sayangnya, ada yang terlambat diselamatkan. Seorang pemilik naskah yang 10 tahun lalu tidak bersedia naskahnya yang tersimpan dalam sebuah peti dibuka, setelah bersedia tampaklah bahwa naskah yang sudah dilahap rayap itu menjadi semakin rusak dan tidak bisa terindentifikasi sama sekali. Meskipun demikian, kata terlambat tidak berlaku bagi sebagian pemilik naskah yang pada hari ini sudah mulai sadar—dengan mendengar kerja filolog ini dari mulut ke mulut alias dari satu orang ke orang lain—secara sukarela mereka berkabar bahwa ada naskah di rumahnya. Mereka minta diselamatkan dan diidentifikasi. Dikabarkan oleh Prof. Pramono, ada tambahan naskah dari Sijunjung di luar 1.253 naskah yang sudah terdata.

Pendigitalan

Melihat kondisi manuskrip atau naskah yang ada di tengah masyarakat yang kian hari kian kritis, pendigitalan merupakan upaya terbaik yang dilakukan. Kita bersyukur sudah banyak naskah yang didigitalisasi. Teman masterclass saya, Nicole Yow Wei dari Universitas Yale, tiba-tiba mengabari di grup bahwa setelah dari masterclass, dia berkunjung ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan memfoto katalog naskah Melayu yang ada di sana.

Dia mengirimkan saya dua katalog, yaitu Katalog Naskah Melayu Koleksi H. von de Wall dengan jumlah naskah 355 eksemplar dan Katalog Naskah Melayu (ML) Koleksi Perpustakaan Nasional RI. Naskah ML memuat 527 buah dan berasal dari seluruh pelosok dunia Melayu. Kebanyakan naskah disalin di Sumatra. Sungguh menjadi khazanah yang patut dibaca karena koleksi ini baru sebagian dari sekitar dua belas ribu eksemplar Koleksi Naskah Perpustakaan Nasional RI.

Tidak terbayang perjuangan para filolog dan pemerhati naskah dalam mengumpulkan dan mendigitalisasi naskah tersebut. Tentu banyak seni pendekatan yang telah dilakukan untuk membujuk para pemilik naskah. Ada yang diterima dengan baik, ada juga yang ditolak sehingga harus balik badan. Bahkan, filolog dan pemerhati naskah dari Universitas Lancang Kuning, Iik Idayanti, menyatakan bahwa setelah naskah didigitalisasi, ada kalanya terjadi bentrok kode koleksi, ada kalanya kode label naskah hilang, serta ada kalanya ada aksara yang tidak terbaca sehingga menghambat pekerjaan selanjutnya.

Ketika naskah sudah terdigitalisasi dengan baik, lalu setelah itu apa? Pertanyaan Prof. Oman Faturahman ini patut dijawab dengan tindakan nyata para akademisi. Saatnya kita mentransliterasi, menyalin apa yang ada dalam naskah atau manuskrip. Sebenarnya, apa yang ada dalam naskah-naskah atau manuskrip-manuskrip tersebut?

Penyalinan

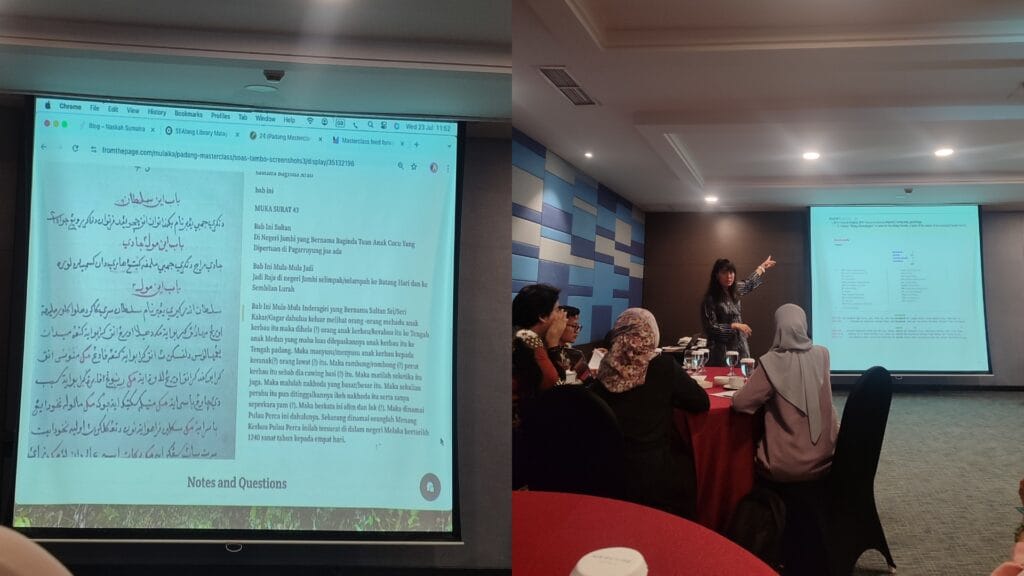

Sebagaimana pencarian naskah, juga tidak satu cara dalam melakukan penyalinan. Untuk naskah-naskah tertentu, terkadang proses penyalinan menjadi rumit. Tidak hanya mentransliterasi bahasa Arab Melayu ke dalam bahasa Latin sebagaimana yang kami lakukan saat membaca Tambo Silsilah Minangkabau.

Sebab itulah, maka dirikan balai balairung panjang tempat meminta hukum adat yang qawi syara’, yang dilazimkan hukum yang dipakai manusia dahulu, tatkala akan mendirikan penghulu daripada mufakat isi negeri. Ialah diterima pusaka daripada nabi’llah Adam ‘alayhissalam karena Adam itu jadi khalifah Allah di dalam bumi.

Salinan ini berasal dari koleksi SOAS MS 36561 yang berjudul Tambo Silsilah Minangkabau yang disalin oleh Abdul Rahman bin Mustafa di Melaka pada tahun 1873. Budaya masyarakat Minangkabau tergambar melalui diksi balai balarung, hukum adat, penghulu, dan mufakat—yang hingga kini masih dipegang dalam kehidupan bermasyarakat. Jika disalin dan dibaca secara lengkap tambo ini, tentu kita bisa menjelaskan sejarah masyarakat Minangkabau.

Proses menyalin tidak dengan satu cerita tersebut, ada lagi cerita lainnya seperti ketika menyalin sebuah hikayat. Setelah selesai membaca naskah Tambo Silsilah Minangkabau, terbentang di hadapan kami naskah Hikayat Pelanduk Jenaka (hal. 453) dan satu kelompok menyalinnya sebagai berikut.

… haram memakan barang yang hidup dalam laut dan darat, yaitu katak dan ketam dan kerangkang dan buaya payau dan nasnas dan kekura dan ular dan segala binatang bisa. Sebermula segala binatang di darat yang halal, memakan dia itu yaitu unta dan kerbau lembu dan kambing dan biri-biri dan kuda dan rusa dan kijang dan pelanduk dan kerbau hutan dan lembu hutan dan kambing hutan dan keledai hutan dan dhubuk dan biabak arnab dan yabuk, ta’alab dan fennec, sanjak dan semur …

Kami kemudian mendiskusikan hewan seperti apa yang disebutkan dalam naskah. Beberapa nama tidak dikenal sehingga kami pun mencari melalui mesin pencari, hewan apa itu, lalu saling bercerita, adakah yang mengenal salah satu hewan tersebut? Dengan diskusi dan mencari referensi, beberapa pertanyaan terjawab dengan baik. Namun, penyalinan selanjutnya tidak sesederhana itu.

Saat mentransliterasi naskah Hikayat Pelanduk Jenaka (hal. 5), ada pembicaraan yang menarik, yaitu pada kata jentaka. Dari sekian kalimat yang ditransliterasi, tak satu pun dari kami mengetahui apa itu jentaka. Bahkan, ada yang menebak kata itu adalah jenaka dengan asumsi salah tulis. Namun, mengapa ada ta di antara huruf jin, nun, ta, dan kaf. Mengapa pula bisa lebih dari sekali kata jentaka ditulis?

Pertanyaan-pertanyaan itu melahirkan diskusi yang cukup alot sehingga perlu ditelusuri referensi lain. Alan Darmawan, peneliti pendamping Naskah Sumatra, akhirnya membagikan referensi terkait, yaitu “A ‘Chinese’ Mousedeer Goes to Paris” yang ditulis Ian Proudfoot yang tersimpan di Persee (Parcourir Les Collections) sebagai bahan rujukan. Dalam artikel tersebut, secara terang dijelaskan bahwa ternyata penulis tidak mengetahui kata-kata yang disalin sehingga terdapat beberapa ejaan yang bervariasi, seperti pusu jengtaka, pusu jetenaka, dan pusu jentaka. Kemudian, diasumsikan bahwa ejaan ini merupakan kesalahan baca atau ketidakkonsistenan dalam manuskrip yang lebih tua.

Saat mendiskusikan Hikayat Pelanduk Jenaka ini, juga muncul sebuah pertanyaan. Apakah jenaka ini benar-benar bermakna lelucon atau ada makna lain yang ingin disampaikan penulis atau penyalin? Alan Darmawan menawarkan pertanyaan ini sembari menyuguhkan definisi jenaka dari SEAlang Library Malay atau Kamus Melayu SEAlang. Sebuah kamus yang didasarkan pada karya Sir Richard James Wilkinson. Dalam kamus tersebut, dijelaskan bahwa jenaka yang terdapat dalam naskah tidak sekadar kata yang bermakna ‘lelucon’. Ada bentuk lain, yaitu jinaka atau jainaka dari bahasa Sanskrit yang bermakna berbeda, yaitu ‘pendeta agama Jain’ (H.N. vd Tuuk) yang berasal dari akar kata jaka (H. Kern) yang berarti ‘suci’ atau ‘kudus’ (C.A. Mees).

Diskusi ini sungguh menyajikan sesuatu yang berbeda dari kelas-kelas yang pernah saya ikuti. Proses penyalinan naskah, ternyata tidak sekadar menyalin. Ada hal-hal lain yang turut dibahas, seperti etimologi kata atau konteks kemunculan kata. Lalu, apakah sampai di sana saja? Saya menjawabnya tidak.

Setelah masterclass selesai dan kami tergabung dalam satu WhatsApp grup, diskusi tentang naskah tidak berhenti. Suatu hari seorang teman mengirimkan sebuah naskah dan meminta pendapat kami, tentang tahun berapakah yang tercantum dalam naskah tersebut? Perbincangan tentang tahun ini menarik—khususnya bagi saya. Ternyata naskah tersebut tidak menggunakan angka Arab meskipun naskah disajikan dalam tulisan Arab.

Teman-teman masterclass berusaha membagikan pendapatnya, menafsirkan berapa angka yang ingin disampaikan penulis atau penyalin dalam naskah tersebut. Dari perspektif mana pun, hasilnya belum terjawab karena ternyata terdapat satu buah angka yang tidak lazim dalam angka Arab. Masing-masing mencoba menerka.

Diskusi panjang ini kemudian selesai ketika Dr. Mulaika Hijjas mengirimkan pedoman Jawi numerals atau angka Jawi. Ternyata naskah tersebut tidak memakai angka Arab, tetapi memakai angka Jawi. Antara angka Jawi dan angka Arab itu berbeda. Dijelaskan bahwa hingga tahun 1900, angka 4 (Persia), angka 5, dan angka 0 dijelaskan berbeda dari penggunaan modern (angka Arab standar). Dengan mempedomani angka Jawi, terjawab bahwa angka yang tercantum adalah 1105 (PNRI MI. 460), sedangkan pada awal diskusi, ada yang menyebutkan tahun 1108, 1105, 1154, dan 1102. Sungguh tidak terduga, tetapi diskusi panjang ini menjelaskan bahwa untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang muncul saat membaca dan menyalin naskah, perlu dialektika.

Penyalinan naskah ternyata tidak sekadar menyalin huruf demi huruf, dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Akan tetapi, terdapat dialektika akademis antara para peneliti dan kadang-kadang dengan masyarakat dalam memaknai kosakata tersebut. Perlu banyak rujukan dan banyak pengetahuan. Tanpa sadar saya kemudian mencatat referensi yang dibutuhkan yang sudah dipakai oleh penyalin naskah sebelum ini.

Sejumlah referensi bahkan tergabung dalam Sumber Lingkar Baca Jawi (lihat naskahsumatra.org), yaitu KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia); Kamus Dewan; A Dictionary of the Malayan Language in Two Parts, Malayan and English and English and Malayan (William Marsden); Nieuw Maleisch-nederlandch zakwoordenboek, ten behoeve van hen, die het maleisch met latijnsch karakter beoefenen (H.C. Klinkert); dan A Malay-English Dictionary Singapore (R. J. Wilkinson).

Selain itu, juga ditunjukkan Malay Concordance Project untuk konkordansi; A Jawi Sourcebook for the Study of Malay Palaeography and Orthography (Annabel Teh Gallop); Malay Manuscripts: A Guide to Paper and Watermarks (Yahya, Farouk, and Russel Jones); dan Malay Printed Books: A Provisional Account of Materials Published in the Singapore-Malaysia Area (Ian Proudfoot Early). Sebuah harta karun bagi para peminatnya.

Akhirnya, sebuah pertanyaan yang saya bawa ketika mendaftar sebagai peserta ke dalam masterclass ini, terjawab setelah transliterasi dilakukan terhadap naskah yang disuguhkan Dr. Mulaika Hijjas. Pertanyaan saya, dapatkah manuskrip dijadikan data pendamping untuk penelitian lain, seperti dijadikan konkordansi untuk penelitian saya di bidang leksikografi? Dijelaskan etimologi dan tahun penggunaan kata ketika melihat kolofon dalam naskah? Jawabannya, tentu bisa. Kolofon yang terdapat dalam naskah misalnya, dapat ditelusuri dan dijadikan pembanding dengan kolofon yang terdapat pada naskah lain. Namun, tentu diperlukan sebuah rumusan yang jelas, kira-kira metode seperti apa yang dapat dipakai? Sebuah metode yang tervalidasi dalam rangkaian kerja ilmiah.

Saya kemudian menarik satu kesimpulan—setidaknya untuk diri sendiri—yang berkelindan dengan pertanyaan dari Prof. Oman Faturrahman, “Apa selanjutnya?”. Mastercalass ini menunjukkan sebuah kondisi bahwa ketika mewarisi naskah, kita sesungguhnya mewarisi budaya menulis. Ketika sudah bersinggungan dengan manuskrip, mau tidak mau, akan terwariskan tradisi menyalin. Meski tidak lagi menggunakan kertas Eropa, lontar, dan daluang; penyalinan itu sebuah keniscayaan, pasti dilakukan. Namun, hanya metodenya saja yang berbeda. Sekarang bernama penyalinan digital. Penyalinan yang dilakukan dari naskah-naskah yang sudah didigitalisasi. Para filolog dan pemerhati naskah harus memuat penyalinan digital ini, seperti yang sudah ditunjukan kepada kami melalui fromthepage.com yang dipakai Dr. Mulaika Hijjas. Ketika menerima dan membuka diri untuk mewarisi naskah, ketika itulah, kita harus menerima mewarisi tradisi menyalin.

Eksplorasi konten lain dari Cagak.ID

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.