Ketika nama ‘Komplotan Bandit Warung Kopi’ tertera, kami saling berpandangan. Serius? Ada nama komunitas seperti ini? Komunitas itu masuk dalam data awal Kementerian Kebudayaan RI untuk Program Penguatan Komunitas Sastra. Saya pribadi, langsung akan memilihnya.

Namun, demi keadilan, segala kisi mesti diikuti. Proses awal tidak begitu saya ikuti karena ada Tiara Sasmita yang mengurus administrasi melalui Instagram. Namun, Sumatera memang diserahkan pada saya dalam pengerjaan di lapangan.

Begitu 30 komunitas sudah dipastikan kelengkapannya, saya mulai menghubungi Ida Fitri. ‘Komandan Pucuk’ di Komplotan. Sungguh, dari awal saya tidak tahu, perempuan ASN Dinkes Kabupaten Aceh Timur ini pengarang ternama. Ia juara III dalam Sayembara Novel DKJ 2023 untuk novel ‘Paya Nie’ dan Nominasi Kusala 2025 untuk novel yang sama. Dari keterangan Raisa Kamila, Kak Ida belum belajar lama menulis sastra.

“Kenal?” tanyan di we a, pada suatu pagi. Ada foto dirinya dengan Arbi Tanjung. Pegiat Literasi dari Pasaman Barat.

“Bilang, jangan terlalu serius. hihihi. Di Balige, Kak?”.

Memang, banyak tanya orangnya. Cerewet, iya juga. Baik ketika zoom meeting 120 komunitas dan pendampingan, Kak Ida lincah mempertanyakan segala sesuatunya. Ini program pertama yang didapatnya dari negara. Dengar-dengar, setiap mengajukan proposal, selalu diminta untuk menukar nama komunitas. Kak Ida ogah.

“Karena kalo ini program kementerian, aku anggap ini bagian dari negara,” ujarnya di we a pada lain waktu. Pernyataan itu dalam konteks daftar buku yang dianggapnya ‘menyeragamkan’ pilihan. Kementerian memang menawarkan 100 buku untuk dipilih komunitas sebagai subjek diskusi.

Begitu juga ketika sebagian komunitas sudah dihubungi kementerian karena terjadwal di Agustus. Komplotan mengambil jadwal September. “Yakin, Bang? Tidak ada yang salah dengan RAB kami? Sophie sudah dihubungi,” tanyanya.

Bagi saya, ini hanya respons, betapa semangatnya komunitas menyambut program ini. Apalagi, dari awal saya sudah memberi tanda bahwa Pak Mahendra dari Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan akan datang. Karena soal manajemen dan administrasi, Komplotan mengundurkan jadwal. “Jadi, datang, kan, Bang?”

***

Dari Kota Medan, saya langsung ke Idi Rayeuk, Aceh Timur. Lewat darat tentu. Apabila ke Banda Aceh, justru memakan waktu lebih lama. Paling kami menempuh 4,5 jam. Di banding 11 jam dari Banda. Demikian keterangan Raisa. Bersama sopir, kami melewati tol Binjai-Langsa. Ada tol yang ke Banda, “Tapi sedang diperbaiki,” kata Abdi.

Perjalanan menuju pagi itu dimulai dengan kabut tipis yang menggantung di jalan lintas Sumatera. Truk-truk berat melintas pelan, sesekali melewati hamparan sawah dan kebun sawit yang menyembunyikan riwayat panjang daerah ini. Daerah yang dulu sempat dikuasai oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kini sedang bangkit dengan semangat baru; semangat literasi. Perjalanan narasi transisi—dari hiruk pikuk pusat regional menuju kedalaman ingatan sejarah lokal. Secara logistik, Idi Rayeuk terletak di jarak yang signifikan namun terjangkau dari pusat ekonomi Sumatra Utara.

Berangkat setengah sepuluh pagi, kami memasuki Hotel Royal pukul setengah tiga. Karena berhenti di pangkalan Pertamina sembari makan siang. Kak Ida sudah mengontak dari tadi. Memastikan kami selamat. Ia menawarkan bertemu di lokasi acara yang hanya di seberang hotel pada malam hari.

Nama Idi Reyeuk juga pertama kali saya baca. Dalam perjalanan terngiang dalam kepala. Saya coba googling.

Idi salah satu lokasi di Aceh Timur yang mengalami pertempuran paling parah selama masa Darurat Militer. Konflik mencapai intensitasnya pada Kamis, 1 Maret 2001, ketika baku tembak dimulai antara pasukan bersenjata Republik Indonesia (RI) dan pasukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada pukul 18.00 WIB. Baku tembak tersebut berlangsung sengit dan berlanjut hingga hari Jumat, 2 Maret 2001. Pada saat itu, kota kecil di Aceh Timur tersebut dikuasai oleh GAM.

Dampak insiden ini sangat dahsyat dan menyebabkan bencana kemanusiaan serta kehancuran fisik yang masif. Akibat dari pertempuran tersebut, Idi Rayeuk luluh lantak, dijuluki sebagai “kota api” karena banyaknya kebakaran yang melanda area pemukiman dan komersial. Laporan mencatat bahwa 133 rumah, 177 ruko, dan 33 kapal atau boat nelayan musnah terbakar.

Kehancuran ruko dan kapal menunjukkan bahwa infrastruktur ekonomi lokal hancur total. Idi, yang sebelumnya ramai, berubah menjadi “kota mati” yang angker dengan puing-puing kehancuran. Selain kerugian materi, terdapat tiga masyarakat sipil meninggal dunia, dan puluhan lainnya luka-luka.

Bencana kemanusiaan yang ditimbulkan oleh konflik ini menyebabkan masyarakat harus mengungsi dalam jumlah besar. Sebanyak 4.559 jiwa dari 1.011 keluarga tercatat mengungsi di 11 tempat konsentrasi pengungsian di Kecamatan Idi Rayeuk.

Analisis data pengungsi mengungkapkan kerentanan spesifik yang dialami oleh kelompok tertentu. Menurut laporan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur saat itu, mayoritas pengungsi adalah perempuan dan anak-anak. Kelompok ini adalah warga yang tempat tinggal dan tempat usahanya terbakar habis.

Sebagian masyarakat bahkan terpaksa menjadi “manusia kapal”, tinggal di atas boat nelayan untuk mencari perlindungan. Kondisi pengungsi di kamp sangat memprihatinkan, dengan gizi yang kurang dan tempat penampungan yang tidak layak.

Saya menganggukkan kepala. Memahami sikap Kak Ida. Pun makin lengkap setelah mengamati diskusi novelnya. Namun, sejak awal, saya tidak pernah menganggapnya sebagai korban.

***

Tentu, pertanyaan yang mengganjal, kenapa tidak bukunya yang dibahas? “Tak boleh, Bang. Pengarang makan dengan urat-urat bukunya.”

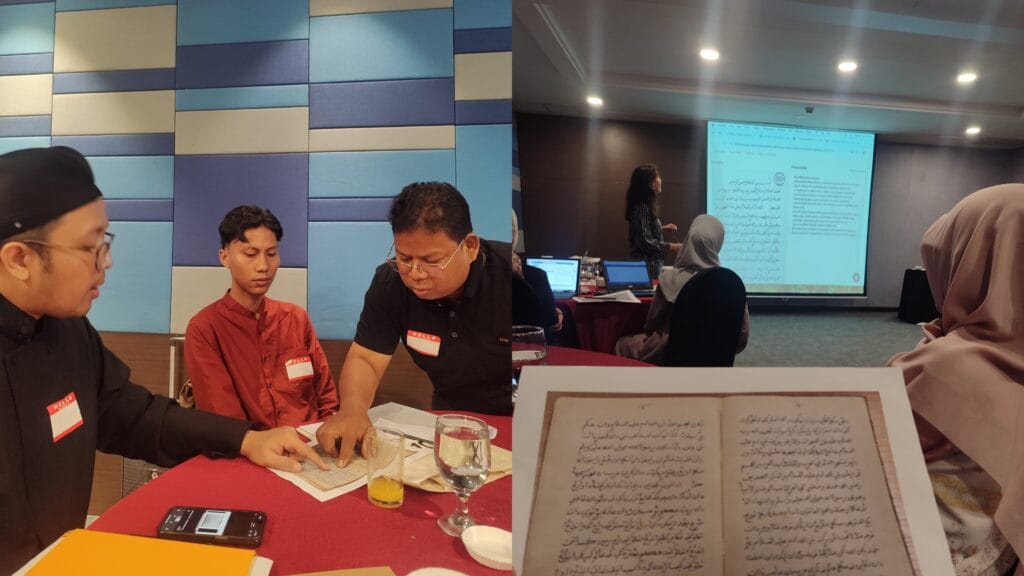

Maka, Diskusi buku “Akhir Sang Gajah di Bukit Kupu-kupu“ Kumpulan Cerpen Sasti Gotama di Loyalty Cafe, menjadi titik fokus bagi kebangkitan diskursus intelektual di Idi Rayeuk. Acara ini berhasil menarik minat besar dari komunitas lokal, membuktikan adanya dahaga kolektif untuk refleksi dan dialog.

Raisa Kamila secara khusus menyatakan kegembiraannya atas antusiasme ini, mengungkapkan bahwa ia merasakan “atmosfer semangat dari para peserta dalam berdiskusi” yang “Sangat luar biasa”. Mengulang apa yang dikatakannya di Sophie’s Library 11 hari sebelumnya. Antusiasme ini menunjukkan modal sosial yang besar dan keinginan komunitas untuk bergerak melampaui sejarah kelam mereka. Bahwa injeksi yang dilakukan kementerian sudah mendapatkan nadi yang pas meski dosisnya belumlah presisi.

Karya Sasti Gotama, pemenang Khatulistiwa Literary Awards 2025 itu, dibingkai dalam penderitaan Idi Reyeuk. Dalam paparannya, Raisa Kamila menganalisis tujuan penulisan Sasti. Ia menekankan bahwa pengarang memiliki keinginan kuat untuk “menyajikan penderitaan yang dirasakan banyak orang dalam bentuk cerita pendek.”

Penderitaan yang dimaksud bukanlah hanya penderitaan pribadi, melainkan trauma komunal dan kolektif yang dihasilkan dari kehancuran ekonomi dan sosial yang terjadi di kota tersebut. Dalam konteks ini, cerpen Sasti berfungsi sebagai katarsis kolektif yang memfasilitasi pemrosesan rasa sakit yang meluas.

Lebih lanjut, Raisa menyoroti konsistensi fokus penulis pada isu gender. Ia menjelaskan “beberapa cerpennya menyinggung soal perempuan dan martabatnya”. Penekanan pada martabat (dignity) perempuan menjadi sangat signifikan mengingat temuan sejarah bahwa perempuan dan anak-anak merupakan kelompok paling rentan dan mayoritas di antara pengungsi konflik 2001.

Kumpulan cerpen ini, melalui sastra, secara aktif berupaya merehabilitasi narasi ini, menempatkan kembali agen dan nilai kemanusiaan para korban di tengah puing-puing sejarah.

Sementara, Mufti Riani, akademisi dari Universitas Samudera (Unsam) Langsa, memberikan perspektif analisis literer pada ‘terminal’ berikutnya. Ia menjelaskan keunikan gaya penulisan Sasti Gotama. Mufti menerangkan novel tersebut kaya akan kompleksitas, ditandai dengan pernyataan bahwa “ada banyak kode dan simbol yang harus kita telusuri”.

Dalam konteks pasca-konflik di mana sensitivitas politik dan memori kolektif masih mentah, penggunaan “kode dan simbol” merupakan strategi sastra yang cerdas. Simbolisme memungkinkan penulis membahas isu-isu trauma atau sejarah kelam Idi Rayeuk secara metaforis. Ini dapat menghindari kontroversi langsung atau sensor, tapi tetap memberikan resonansi emosional yang mendalam bagi pembaca yang memahami konteks lokal.

Mufti juga mencatat bahwa novel ini memiliki dampak emosional yang universal, berhasil menceritakan kehidupan manusia sedemikian rupa sehingga membuat pembaca “bertanya, menangis, dan tertawa”. Keberhasilan mencapai rentang emosi yang luas ini menunjukkan kapasitas sastra untuk mengubah data sejarah yang kering menjadi pengalaman afektif yang memanusiakan.

***

Saya minta dua halaman novelnya. “Yang paling mantap, Kak,” pesan saya. Ia tolak. Yang dibahas karya Sasti, katanya. “Tak apalah. Dari pada ngasih sambutan konvensional, saya baca novel kakak saja.”

Ia memberikan dua halaman. Tentang KTP selebar karton dan jadi nyawa kedua. Dari Medan sudah saya latih. Saya tak tahu hasilnya. Cuma Raisa dan Mufti bilang, “Walau tak sebagus Kak Metron baca novelnya …”

Selesai acara, saya bilang ke Kak Ida, “Itu pertama kali saya baca novel.” Ia diam saja.

Seminggu kemudian,

“Kirim alamat. Saya mau kirim kopi Gayo. Mumpung di sarangnya.”

“Aduuuuh.”

“Kopi tak akan sampai kalau alamatnya begitu.”

Kopi itu sampai saat saya masih di Arafura. (*)