Ngobrol Buku lolos seleksi program Penguatan Komunitas Sastra Kementerian Kebudayaan RI, hanya dengan satu indikasi; 283 diskusi sastra, setiap Jumat malam. Angka yang mungkin tidak tertandingi oleh komunitas sastra mana pun di Indonesia. Padahal, komunitas ini baru berdiri 2020. Komunitas ini lahir dari cetusan kegelisahan karena merasa tertinggal dari kota lain. Padahal, kurang apa sastrawan bergengsi dari Sumatera Utara ini. Mulai dari Bangsawan Amir Hamzah, Pane Bersaudara, Si Misterius Iwan Simatupang, dan Penyair ‘Malam Lebaran’ Sitor Situmorang.

Baik luring dan daring, Ngobrol Buku hampir setiap minggu mengadakan diskusi. Narasumber amat beragam. Mulai dari dosen, guru, perawat, fotografer, travel vlogger, penulis, penggiat literasi, ibu rumah tangga, mahasiswa, pegawai BUMN, Aparatur Sipil Negara, hingga Sastrawan. Pemantik bahkan juga memiliki latar kedaerahan berbeda. Dari Aceh hingga Papua.

Lebih berwarna institusi yang digandeng sebagai mitra. Dari penerbit, semua yang ternama seperti Gramedia Pustaka Utama, Indonesia Tera, Penerbit Banana, Obelia Publisher, Teroka Press, Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), dan Pustaka Obor Indonesia, ada. Begitu juga institusi pemerintah, yang digunakan untuk diskusi daring. Ada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, Museum Perkebunan Indonesia, Kementerian Ekonomi dan Kreatif RI, Pos Bloc, Universitas Sumatera Utara, Gedung Juang 45, Balai Bahasa Sumatera Utara, dan Badan Warisan Sumatera.

Eka Delanta, sang pemegang tongkat komando, ditemui ‘di markas’ mereka, Medan Area. Bersama beberapa kompatriot, kami berbincang tentang apa saja. Tahu saya dari Padang, Eka bilang bahwa kawasan ini dulunya lokasi percetakan yang diinisiasi oleh orang Minang. Bahkan, tempat Buya Hamka menulis Tenggelamnya Kapal van der Wijk dan Di Bawah Lindungan Kabah, tinggal tunjuk.

Ngobrol Buku, menurut Eka, tercetus dari kegelisahan terhadap minat sastra anak-anak muda di Sumatera Utara yang terasa jauh ketinggalan dengan kota-kota lainnya di Indonesia. Untuk itu digagaslah kegiatan Ngobrol Buku yang dilakukan secara online menggunakan media sosial Instagram. “Kegiatan Ngobrol Buku ini dilaksanakan secara rutin seminggu sekali setiap Jumat malam, pukul 20.00 – 21.00 WIB,” kata Eka, Duta Baca Kabupaten Karo ini pula. Adapun nama-nama di balik Ngobrol Buku, adalah Eka Dalanta, Ahmad Hakiki, Alda Muhsi, Dian Nangin, Titan Sadewo, Juhendri Chaniago.

Diskusi rutin ngobrol buku, tukuk Eka, secara khusus membicarakan karya-karya sastra dari penulis Indonesia (bercerita tentang Indonesia) yang menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang pekerjaan dan profesi.

Hingga kini Ngobrol Buku sudah membicarakan lebih dari 283 karya sastra Indonesia (lebih dari 200 kali diskusi melalui siaran langsung/ live di instagram). Karya yang telah diobrolkan antara lain, seperti: Bukan Pasar Malam (Pramoedya Ananta Toer), Laut Bercerita (Leila S. Chudori), 86 (Okky Madasari), Berpacu Nasib di Kebun Karet (M.H. Szekely Lullofs), Ronggeng Dukuh Paruk (Ahmad Tohari), Cantik Itu Luka (Eka Kurniawan), Rara Mendut (Y.B. Mangunwijaya), Orang-Orang Oetimu (Felix K. Nesi, Tidak Ada New York Hari Ini (Aan Mansur), Siti Nurbaya (Marah Rusli), Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas (Eka Kurniawan), Tempat Paling Sunyi (Arafat Nur), Senja dan Cinta yang Berdarah (Seno Gumira Ajidarma), Godlob (Danarto), dan lainnya.

Perbincangan sudah mulai menjurus ketika peta menunjukkan ‘hampir kekosongan’ sastrawan dari Medan atau Sumatera Utara. Maka, model festival mulai terlihat walau belum diringkus dalam diskursus atau wahana proposal. Mungkin sebentar lagi.

***

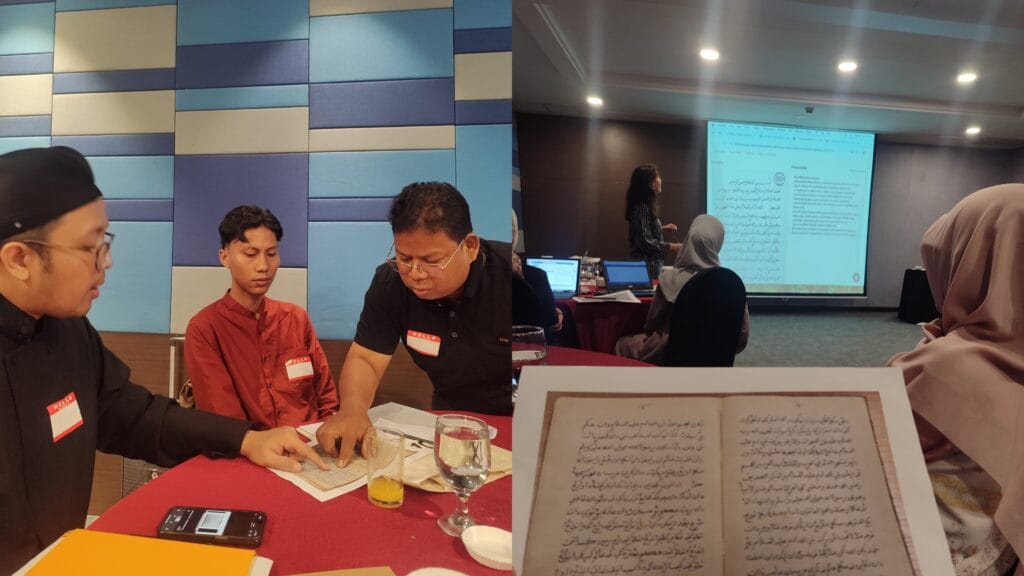

Bersama Kementerian Kebudayaan RI, Ngobrol Buku membuka lapak untuk empat diskusi dalam acara “Festival Sastra Akhir Pekan”. Kegiatan diberi tajuk ‘Ngobrol Buku: Mengenal Khasanah Sastra Indonesia’. ‘Kebun Jagal’ karya Putra Hidayatullah dibincangkan secara daring. Dua buku lain, “Taksi Malam” karya T Agus Khaidir, dan “Mari Pergi Lebih Jauh” karya Ziggy Zesyazeoviennazabrizkie jadi pelengkap empat kegiatan Kerjasama ini. Ziggy hadir di acara pamungkas, 11 Oktober 2025 di Aula FIB Universitas Sumatera Utara.

Saat Eka menyebut nama ‘Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie’ secara lengkap di awal diskusi, dari belakang terdengar celetukan, “Berapa lama menghapalnya?”

Pada 20 September mengadakan diskusi buku “Dendang Tanah Goyah’ karya Iyut Fitra. Dua pembicara asal Sumatera Utara, dua narasumber, Hasan Al Banna (penulis buku puisi Kopi Kepo dan Jenis Genius Hujan) dan Seiska Handayani (penulis buku puisi Lepas Muasal), diminta menginvestigasi karya Iyut Fitra.

Namun, sebelum diskusi dimulai, Hasan menyapa saya dengan gaya khas Minang. “Apo kaba? Di ma kampuang?”. Ketika diskusi dimulai, saya memutar otak kapan diskusi buku puisi dimulai dari covernya. Ini sudah kali kedua, soalnya.

Bahkan perbincangan soal sampul buku berjalan cukup intens selama hampir 10 menit. karena menurut Hasan, buku ini juga diberi nuansa kekinian, melalui visual sampulnya. Detail kecil seperti arah ayam pada sampul (menghadap kiri, bukan kanan) merupakan bagian dari persoalan makna. Perbincangan soal banyaknya simbol di badan ayam apabila di zoom out juga jadi kecermatan sendiri.

Dari awal diskusi berjalan normal. Nawirul Haqiqi, moderator, memulai dengan menjelajahi pemikiran kedua narasumber. Dalam pembacaan Seiska, ‘tanah goyah’ yang disebutkan penyair dalam buku ini, bukan hanya bentuk kekecewaaan pada situasi sosial, tetapi sekaligus menyuarakan harapan. Dalam banyak puisinya, tokoh “ia” ditampilkan sebagai sosok yang ditinggalkan, dirindukan, dan terombang-ambing di tengah dunia yang kacau.

Bang Hasan mencoba menyandingkan dengan memulai menyoalkan dengung. “Dengung” dalam judul, menurut Hasan merupakan metafora beban berat dalam kehidupan manusia, sesuatu yang mengganggu. Bahkan, terbawa dalam igau-igau.

Tanah goyah, bagi Hasan, adalah simbol keguncangan eksistensial yang tidak bisa dihindari karena setiap manusia pasti pernah mengalaminya. Ia menambahkan, dalam tradisi Minang, nuansa yang terasa kuat walau tidak dominan dalam buku ini, “merantau” tidak hanya berarti berpindah fisik, tetapi juga merantau secara pikiran.

“Dalam banyak karya sastra, terutama puisi lirik, ‘Aku’ atau ‘Engkau’ yang manusiawi sering menjadi pusat penderitaan atau kegelisahan,” jelas Hasan. “Namun, dalam Dendang Tanah Goyah, subjek yang menderita, yang menyuarakan ‘dendang’ kepedihan, adalah tanah itu sendiri. Tanah di sini bertindak sebagai entitas yang hidup, merespons, dan bahkan mengkritik ulah manusia yang merusak tatanan lama—baik itu tatanan adat Minangkabau yang sering menjadi latar Iyut, maupun tatanan ekologis secara umum.”

Tanah, dalam puisi-puisi ini, digambarkan bukan sekadar lokasi, melainkan ingatan kolektif, pusaka yang terluka, dan tentang kehancuran. Ia berbicara melalui simbol-simbol yang kuat; gempa, erosi, lumpur, dan rumah-rumah yang runtuh.

Kapan ‘tanah’ berbicara? Jawabannya, menurut Hasan, adalah ketika krisis identitas dan degradasi moral masyarakat mencapai titik kritis. “Tanah tidak berbicara melalui mulut manusia, tetapi melalui ‘goyahan’ yang merupakan ekspresi dari penderitaannya,” tegas Hasan. “Saat manusia kehilangan akar, lupa pada mitos dan sejarah, atau terlena dengan modernitas yang meluruhkan nilai, saat itulah tanah—sebagai penjaga ingatan—mulai ‘mencakar’ lewat bencana alam atau krisis sosial. Iyut Fitra berhasil mentransformasi subjek lirik dari ego personal menjadi kepedihan komunal yang diekspresikan oleh alam.”

Diskusi juga menyoroti penggunaan bahasa yang kaya metafora. Puisi-puisi Iyut Fitra seolah menanamkan kembali mitos ke dalam konteks kekinian, menjadikan karya sastranya sebagai semacam alarm sunyi bagi negeri yang perlahan kehilangan keseimbangan. Partisipan dari Medan, yang akrab dengan isu agraria dan perubahan sosial yang cepat di wilayah Sumatra, memberikan respons yang mendalam, menunjukkan bahwa ‘tanah yang goyah’ adalah realitas yang mereka hadapi sehari-hari, bukan sekadar metafora puitis.

Bedah buku ini mencapai klimaksnya ketika audiens diajak untuk melihat puisi sebagai mekanisme pertahanan budaya. Sebuah puisi tentang ‘tanah’ adalah upaya untuk merawat ingatan yang rapuh di tengah arus globalisasi yang seragam. (*)

Eksplorasi konten lain dari Cagak.ID

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.