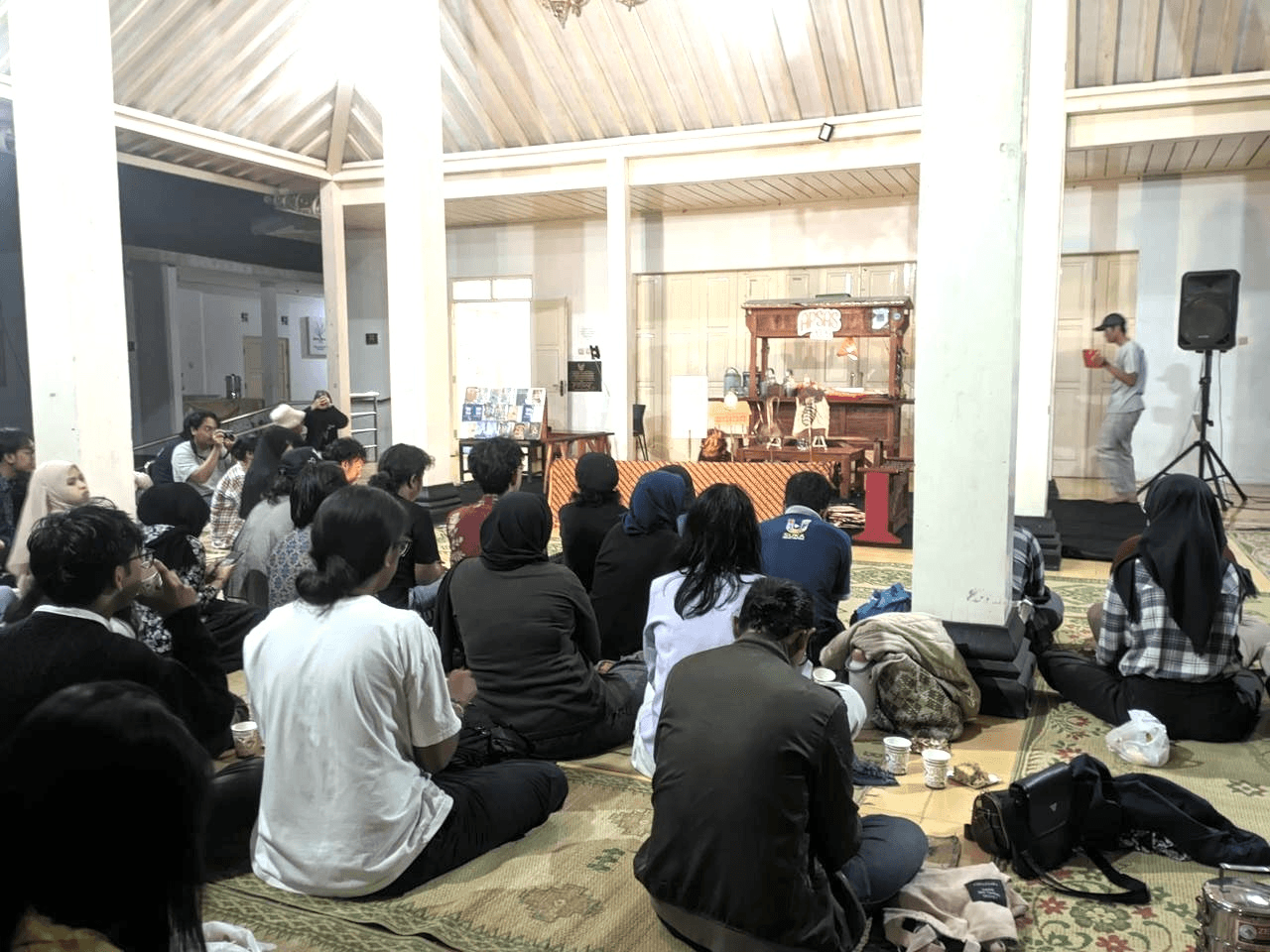

Langit tak putih saat saya sampai di Balai Budaya Karangkitri Panggungharjo, Bantul, DIY, sekitar pukul 15.30, 10 Januari 2026. Panitia acara, dari jalan masuk terdepan, tampak sibuk memasang arah jalan menuju lokasi acara, menyiapkan makanan, menggelar lapak bazaar, dan sebagainya.

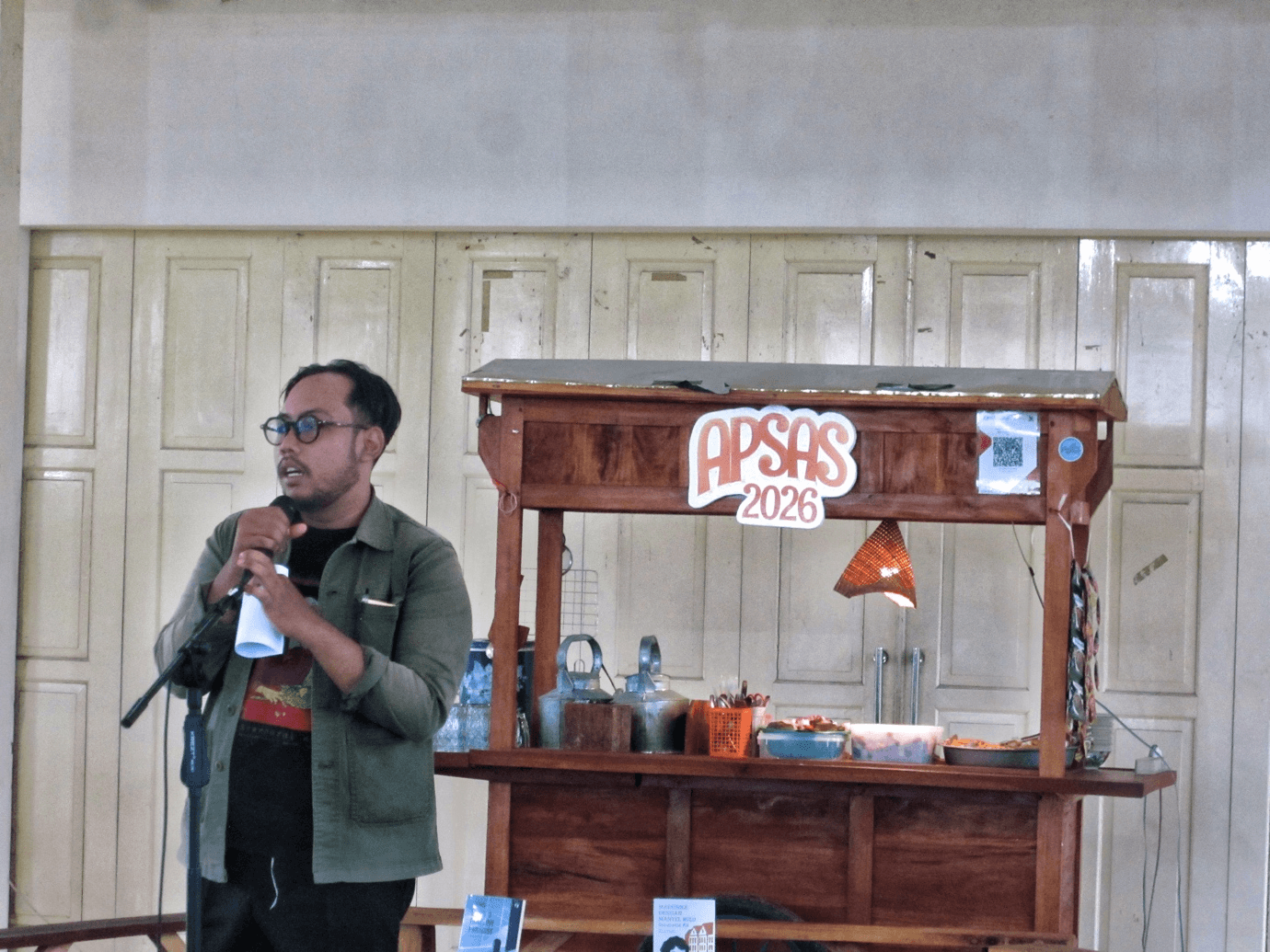

Saya munghubungi Faiz Ahsoul, dari Radio Buku. Sesampai di sana, langit—yang abu-abu itu—perlahan membasahi segala yang di bawahnya. Hari itu sedang dilangsungkan acara Apresiasi Sastra (Apsas) 2026 yang kali ke , sebuah pergelaran sastra yang diadakan setiap tahun, sejak berdiri 21 tahun lalu.

Dengan umurnya yang panjang itu, Apsas memiliki histori “sebagai” yang mencoba tak menyerah dalam kemajuan zaman, di antara digitalisasi yang menjelanak, dan ruang sosial dalam maya yang semakin tak bersekat. Apsas dimulai dari keterbatasan pada umumnya, yang dirasakan banyak orang yang tinggal di Indonesia pada tahun 2000-an awal. Mula-mula bergerak melalui platform Yahoo Groups, yang saat ini tidak lagi bisa digunakan oleh siapa pun.

Dari platform itu, Apsas menggelar acara-acara. Menghubungkan banyak sekali manusia yang menghidupi sastra, entah itu yang berada di Hongkong, Amerika, Eropa, dan Indonesia. Tak melulu terkait apresiasi. Kadang kala, dalam suatu momen, Apsas juga mengadakan lomba menulis cerpen. Juri-juri dan pesertanya kala itu terhubung dalam mailing list.

Yang Underground, yang Memulangkan Pembaca

Saat Facebook akhirnya mengudara di belantara jaringan Indonesia, Apsas memanfaatkan momentum itu untuk meluaskan skalanya. Dari yang semula hanya luar jaringan (luring), Apsas mencoba lebih dekat dengan banyak pembaca, pencinta sastra, penerbit, dan lainnya. Keterhubungan itu dilakukan pertama kali, melalui kopi darat, bersapa muka di Warung Ceker milik Faiz Ahsoul.

Apabila seluruh informasi awalnya ketika itu disebarkan dan diterima melalui teks komputer, Apsas mencoba jalan lain dengan mencetak flayer-flayer acara. Kertas-kertas berisi informasi itu pun disebarkan ke berbagai wilayah di Yogyakarta, ke kampus-kampus, ke komunitas-komunitas sastra. Jika diambil bandingannya cara kerja era digital saat ini, tentu sangat melelahkan sebab, sistematiknya yang door to door. Namun, hal itu bukan suatu kendala. Kecintaan terhadap sastra, teks, pengetahuan, menguapkan semuanya dan membawa kerja-kerja seperti itu tetap dijalankan.

Meski jaringan informasi sudah lebih baik saat itu, bukan berarti kerja-kerja Apsas makin mudah. Dalam beberapa tahun, setelah acara perdana luring, Apsas sempat berpindah-pindah lokasi. Dari Warung Ceker miliknya Faiz ke warung lain.

Dalam perjalanan yang panjang itu, Apsas banyak mengubah format cara mempertemukan orang. Namun hanya satu yang tidak berubah dari Apsas, bagaimana tubuh Apsas yang datang dari bawah dan mendobrak sekat-sekat. Sigit Susanto, salah seorang pencetus Apsas, menuturkan, bahwa bagaimana Apsas datang dari wilayah underground. Apsas mencoba berpegang teguh menjalankan kecintaan mereka tanpa tedeng aling-aling yang elit dan serba mewah. Tak perlu mengernyitkan dahi pula jika kemudian Apsas tidak melebarkan tangan untuk bermacam sponsor. Tidak hanya itu, Apsas juga menolak yang sangat sistematis dan teknis ala pemerintahan dan lembaga-lembaga profit yang bergerak di bidang budaya, kesenian, dan sastra.

Di Apsas semuanya dijalankan tanpa “hitam putih kertas”. Tentu, orang lain boleh berkata cara tersebut sangat kuno. Namun semuanya berdasarkan sensibilitas yang tinggi, bahwa “hitam putih pada kertas”, surat menyurat kepada banyak pihak, tak selamanya menjamin legalitas. Di sana, bukan mustahil kongkalingkong, yang senyap itu, dapat bangkit dari kubur. Hitam putih pada kertas juga begitu legowo dalam banyak sekali momen. Ada pembantas, entah itu semacam tembok tinggi atau parit, yang melintang. Cara kerja macam itu, yang mengandalkan hitam putih pada kertas, tidak lain bisa menjadi kendala dalam mencari pembicara di pergelaran Apsas.

“Khawatirnya apa nanti proposal ini bisa dimanfaatkan. Dan kalau seperti itu akan sulit mencari pembicara,” kata Sigit.

Apsas yang “underground” itu juga mendorong seluruh kerja yang didasarkan kecintaan pada sastra ini tidak memberikan hadiah yang materialistik. Sigit mengatakan, bahwa tidak ada honor yang diberikan kepada pembaca, tentu sambil mengucapkan permohonan maaf. Hal ini juga berlaku kepada penulis-penulis yang bukunya dibahas dan tidak dipaksakan hadir saat acara.

Kendati demikian, mereka yang telah terlibat di dalam Apsas, tentu tak pulang tangan kosong. Selain mendapatkan cerita dengan temu sapa itu, Apsas juga berupaya memberikan hadiah buku.

“Tapi hanya mengasih doorprize buku ke pembicara. Saya ada membawa buku Inggris dari Swiss. Ya maaf kita ucapakan terima kasih dan tidak bisa memberi,” tutur Sigit.

Orang lain boleh saja beranggapan banyak hal dari cara mengapresiasi yang dilakukan Apsas tersebut. Namun bagi Sigit, cara itu jalan untuk menjadikan sastra bukan sesuatu yang elit.

Cerita Sigit mengingatkan saya kepada Country Bluegrass Blues and Other Music For Uplifting Gourmandizers atau yang lebih ringkas disebut CBGB OMFUG, sebuah klub musik di New York City, Amerika Serikat, yang sebenarnya merupakan sebuah kafe tapi menyediakan panggung untuk band-band kecil di kota tersebut. Cara Apsas dan CBGB OMFUG sama-sama datang dari underground, mendobrak tatanan elit kesenian. Apsas dari sastra dan CBGB dari musik menciptakan siklus ruang untuk siapa saja.

Terkait ruang siapa saja inilah yang menyasar kepada tema Apsas. Tahun ini, Apsas mengusung tema yang hulu-hilirnya untuk pembaca, dari pembaca, oleh pembaca, untuk pembaca. Hal ini bermula saat seluruh transisi dari ruang yang ada di Apsas. Anak-anak muda kreatif masuk dan mempertahankan api itu untuk tetap menyala.

Apsas pun percaya bahwa pembaca juga penyala dalam sastra, dalam buku. Tema itu sendiri bagi Apsas bukan semata-mata sekadar tagar yang mati dan penuh lagak. Pembaca dalam persepsi Apsas memiliki tubuh sendiri yang patut didengarkan.

Pembaca bagi Apsas bukan sekadar penerima yang berlapang dada bagaikan tunawisma yang bersedekap tangan. Di dalam ruang bahasa itu, pembaca merupakan penggugat dengan segala lanskap pemikirannya. Pembaca sebagai pembicara ini juga mengimplikasikan apa-apa yang telah dituturkan Roland Barthes sebagai “kematian pengarang”.

“Barangkali, kita ingin lebih baik mendengarkan apa kemauan pembaca. Saya pikir seperti itu. Kan memang pembaca itu juga militan, dia juga punya pikiran-pikiran yang bagus,” jelas Sigit. Sigit tak lupa menuturkan pembaca-pembaca yang dipilih mengisi Apsas 2026 sebagai narasumber, berdasarkan demografi wilayah, melalui kuratorial serta keterjangkauan domisili.

“Jadi begini. Pertama para pengarang itu kita beri tahu bukunya akan kita bahas, apakah dia setuju atau engga, masalah kamu datang atau tidak bukan masalah. Sastrawan sudah meninggal (saat karya itu lahir), kalau kamu tidak bisa mencari pembicara, kami yang akan mencarikan. Kadang kala penulis itu kan punya selera sendiri-sendiri kan? Tapi syaratnya satu, dia harus berdomisili di Yogyakarta,” pungkas Sigit.

Radio Buku, Penjaga Gawang Apsas 2026, dan Dinamika Representasi Indonesia

Sebagaimana dituturkan Sigit, Apsas 2026 berkolaborasi dengan Radio Buku dalam membuka ruang-ruang lain. Radio Buku berdiri sejak 2011, telah berkolaborasi empat kali dalam pergelaran Apsas. Radio Buku adalah komunitas nirbala yang mula-mula bergerak dalam jejaringan radio seperti namanya.

Namun dalam perkembangannya, Radio Buku melakukan alih wahana. Pilihan ini tentu bukan sekadar keterbatasan sumber daya manusia semata. Kompleksitas tersebut, entah dari menjamurnya platform streaming digital hingga persaingan yang ada—televisi—membuat Radio Buku harus mencari siasat sendiri. Cara sikap yang berubah dari penikmat bukan menjadi alasan Radio Buku menutup dirinya.

Radio Buku hingga kini tetap melakukan perluasan jangkauan. Gilang, Koordinator Klub Baca Radio Buku, mengatakan, hingga kini Radio Buku terus berupaya mempertahankan eksistensinya, melalui program relawan, klub baca, penulisan esai, dan kolaborasi dengan Apsas. Selain itu, karena diisi oleh yang notabene banyak lulusan sejarah, Radio Buku tak jauh panggang dari api dengan hal-hal yang berbau histori. Ditambah pula Radio Buku memiliki punggawa ahli sejarah Indonesia yakni Muhidin M. Dahlan.

“Fokusnya dari dulu kepada hal-hal historis, karena memang salah satu punggawanya itu kan Muhidin M. Dahlan. Radio buku ini ya bisa dibilang komunitas buku, penulisan, penerbitan. Jagat perbukuan,” kata Gilang.

Selain klub buku, kelas menulis esai, klub nonton, relawan program tahunan, Radio Buku juga memiliki divisi penerjemahan, yaitu KUMMI (Kolektif untuk Menerjemahkan dan Menerbitkan dalam bahasa Indonesia) yang dikoordinatori Erika Rizqi. Divisi ini, dalam penuturan Erika, terbilang baru, berdiri pada 2024 silam. KUMMI sempat bekerjasama dengan Moooi Pustaka—salah satu penerbit buku terjemahan di Indonesia—untuk kelas penerjemahan.

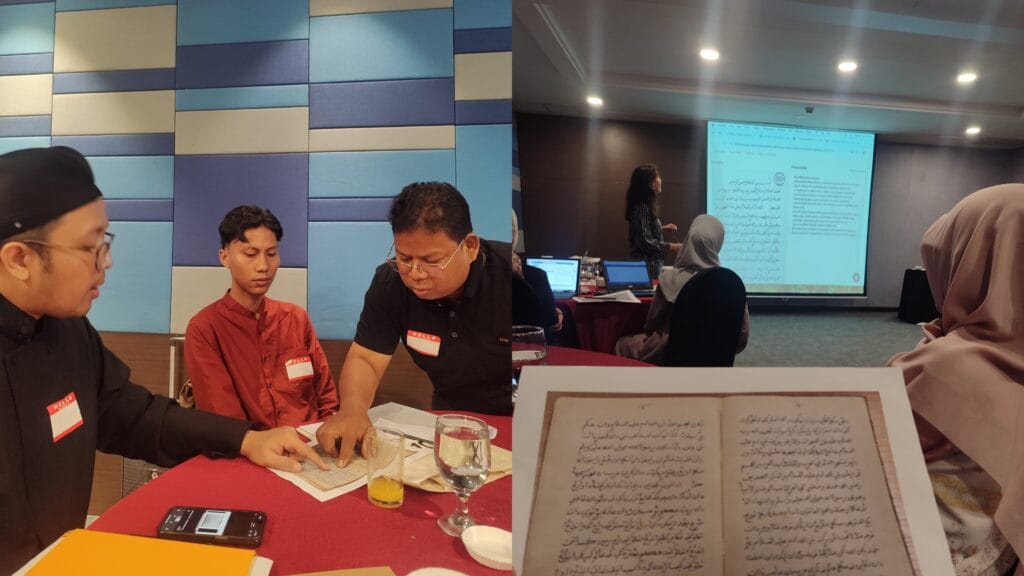

Dalam pergelaran Apsas 2026, KUMMI menjadi penjaga gawang dalam pemilihan buku-buku yang dibahas oleh pembaca. Awalnya KUMMI dalam Apsas 2026 hanya diminta untuk mengkurasi buku-buku terjemahan yang akan dibahas, tapi dalam perjalanan, dinamika-dinamika lain muncul.

“Bahwa sesi terjemahan harus dikurasi oleh KUMMI. Ada banyak pertimbangan. Kami ingin ada satu karya klasik dan terpilih akhirnya Madonna dari Sabahattin Ali. Setelah itu kami cari karya terjemahan modern. Banyak sekali opsinya. Akhirnya kami sepakat Fang Si-Chi’s, buku yang mendasari sebuah movement. Dan akan sangat realate dengan anak muda sekarang,” kata Erika.

“Dalam perjalanannya ternyata teman-teman Radio Buku tidak bisa sendiri. Mereka butuh teman. Akhirnya KUMMI terlibat dalam diskusi-diskusi buku lain—di luar buku terjemahan. Karena tidak semua kami baca, sudah kami baca, butuh tenaga yang sangat besar. Kriterianya memang dia harus baru—terbitan baru. Apsas bertujuan mengangkat karya-karya yang baru,” lanjutnya.

Dari segi buku-buku baru, KUMMI dan Radio Buku juga mempertimbangkan representasi itu. Bagaimana buku yang dibahas tidak harus berbasis di Pulau Jawa sepenuhnya. Namun, kendala-kendala lain muncul, entah itu dari sisi Apsas yang menolak sponsor, keterbatasan jangkauan buku yang terbit di luar Pulau Jawa, dan sebagainya.

Perbantuan jejaringan dari internal Radio Buku dan juga diskusi alot akhirnya menjadi jalan utama. Tak ayal, bahwa pencarian-pencarian pustaka melalui algoritma Google juga sedikit bermasalah, yang merekomendasikan banyaknya buku-buku secara demografi tidak meluas.

“Sebenarnya ada. Kami berupaya tidak terpusat di Jawa. Tapi pada akhirnya ternyata kita harus kuat-kuatan rasionalitas. Aku pikir, bisa jadi kritikan Apsas, supaya bisa lebih adil untuk semua wilayah. Untuk representasi,” pungkasnya.

Apsas Tak Melulu Sastra

Apsas 2026 yang baru berlangsung membahas sepuluh buku. Masing-masing dua buku merupakan jenis yang sama yakni: puisi, cerpen, novel, karya terjemahan, dan non-fiksi. Kesepuluh buku adalah Korpus Uterus, Ajengan Anjing, Suatu Hari di Batas Ilmu Pengetahuan, Fang Si-Chi’s First Love Paradise, Madonna dengan Mantel Bulu, (R)esensi Maniak, Balai Desa dan Hantu-Hantu Nippon, Tuhan Bersembunyi Seperti Kancing Cadangan, Jejak Jiwa, dan Lintas Albania, Swiss, dan Negara Lain.

Setiap sesi ada dua pembaca yang didapuk menjadi narasumber, masing-masing membahas satu buku. Di sesi puisi, Muhammad Ali Fakih membicarakan Balai Desa dan Hantu-Hantu Nippon, menuturkan terkait hal-hal puisi lokal yang menghubungkannya dengan resonansi yang tidak penuh melalui bahasa Indonesia.

“Kita tidak akan mendapatkan banyak kalau kita tidak mengetahui tradisi dan kebudyaaan Jawa. Kendala puisi lokal. Bahasa Indonesia ada resonansi tapi tidak penuh,” terangnya.

Sementara Katrin Bandel yang membahas Jejak Jiwa menengarai kumpulan cerpen di buku tersebut sangat dekat dengan penulisnya sendiri yang merupakan aktivis. Di akhir sesi, Muhidin M. Dahlan melutup-letupkan pelbagai dunia buku dan peresensi buku. Muhidin meyakini bahwa peran peresensi buku sangatlah besar.

Resensi buku dalam ikhtiar Muhidin adalah gaya penulisan yang sangat tua dalam jurnalistik penulisan. Tentu di samping jenis tulisan yang paling mudah ditulis. Resensi dalam lanskapnya sebagai bonus tatkala pembaca rampung membaca buku.

Di tengah belantara tingkat membaca Indonesia yang rendah, peresensi buku menjadi jawaban di sana. Adanya peresensi buku bukan jalan untuk malas membaca, meski isi resensi tidak menjawab secara utuh. Rensensi jadi ikhwal awal untuk membuka gerbang membaca.

“Fungsi resensi buku seperti guru atau dokter. Kalau kita malas baca kita kemana? Kita ke peresensi buku. Memberi tahu kita sebuah buku. Walau kita nggak suka baca buku. Walaupun semu,” kata Muhidin.

“Dan itulah yang dilakukan Goenawan Mohamad. Emangnya dia baca semua buku yang ada di Caping itu?” lanjutnya.

Dan ketika Muhidin berseloroh, penonton yang setia dari sore, dibalut dingin malam, ditemani kopi, teh, cemilan, terbahak-bahak. Tentu saya juga ikut di dalamnya.

Satu dua orang memang beranjak pulang, tapi satu orang lainnya datang. Dari yang pulang tak sedikit membawa buku pulang—entah dibeli di meja bazar atau mendapat hadiah lantaran mengajukan diri untuk bertanya.

“Jadi kalau malas baca buku jangan bersedih. Cari aja peresensi buku,” cetus Muhidin yang membahas buku (R)esensi Maniak.

Di pertengahan tulisan ini, saya menyebutkan bahwa Apsas mengingatkan saya kepada CBGB OMFOG. Ada satu perbedaan yang kontras antara keduanya, bukan genre, bukan basis geografi. Keduanya sama-sama datang dari wilayah underground. Namun, CBGB saat ini sekadar semacam museum, dirinya sudah tak lagi bisa ditemukan, kisahnya saja yang terus diingat, tak lagi mewadahi garis keseniannya, sementara Apsas tentu tidak, Apsas masih ada, masih berdetak, masih underground, masih meruang.(*)