Meski tenggat sudah dekat, Rumah Sastra Arafura (RSA) belum kunjung mengirimkan proposal.

“Ada saudara meninggal, Kaka,” kabar Silvester Heatubun, ‘kepala suku’ RSA. Saya menggelengkan kepala. Ada peristiwa kematian yang menghalangi pengiriman proposal. Namun, saat berada di sana nanti, bagi penghuni komunitas, memang lebih penting persaudaraan itu.

Data awal, yang terdiri dari 17 komunitas, nama RSA tidak ada di dalamnya. Wajar, mereka berada di Kepulauan yang tak tertangkap oleh mata apa saja. Kehadiran mereka terasa tak lebih dari pelengkap. Jika RSA mendaftar pada sebuah program, yang girang adalah panitia. Karena akan melengkapi pemetaan.

“Suatu kali, saya diminta untuk menurunkan biaya transportasi. Soalnya, berapa pun hadiah yang diberikan panitia tidak akan mencukupi ongkos perjalanan. Kaka tau, apa yang diusulkan panitia?” Saya mengerutkan kening. Memeras seluruh pengalaman menjadi penyusun anggaran, kurator dan direktur festival.

Saya saja misalnya, dua kali naik pesawat untuk sampai dengan 5 jam 20 menit perjalanan. Pesawat satunya saya ingat seperti pertama kali naik pesawat di tahun 1981. Ada kitia-kitia-nya. Saya infokan ke teman; baling-baling pesawat lengkap!

Kepulauan Aru memiliki 187 pulau. Hanya 89 pulau yang berpenghuni. Lima pulau terbesar diantaranya Kola, Wokam, Kobror, Maekor, dan Trangan. Dan dari satu pulau ke pulau lainnya dilewati dengan perahu. Atau pesawat capung.

“Panitia minta kami pake bus,” ujar Silvester getir. “Bagaimana ia lulus sebagai pegawai negeri,” tanyanya pasrah.

***

Kementerian Kebudayaan RI menyusun program Penguatan Komunitas Budaya.

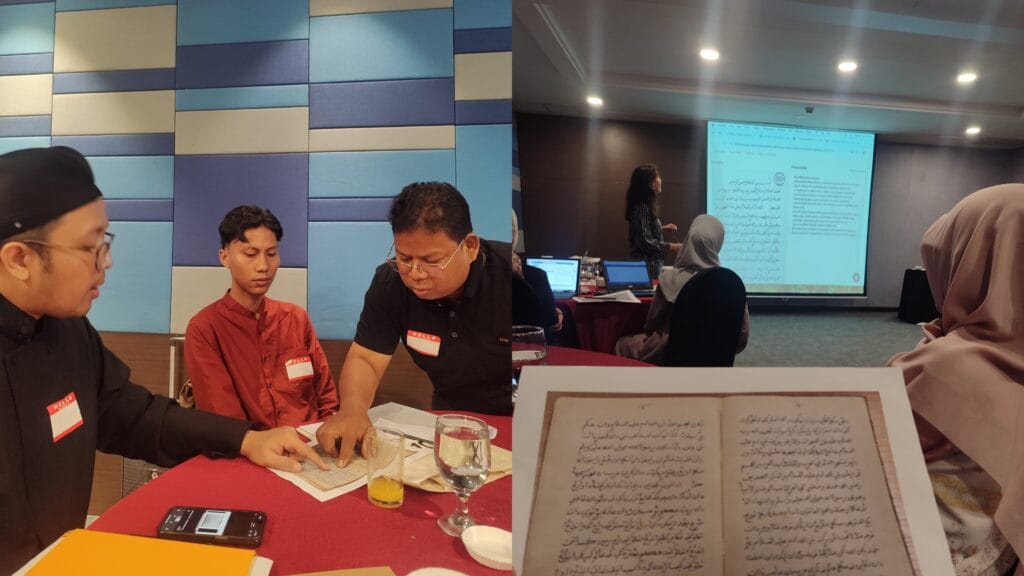

Tujuannya, menginjeksi kegiatan komunitas. Program ini kemudian menitikberatkan pada dua hal; diskusi dan alihwahana. Untuk diskusi, tim menyediakan 100 judul buku untuk didiskusikan. Sedangkan alihwahana, bisa dikembangkan dengan berbagai cara. Mulai musikalisasi sampai videografi.

Biasanya, saya datang untuk diskusi. Namun, RSA mengundurkan jadwal. Lagi, ini tersangkut urusan administrasi. Jadilah saya datang pada acara alihwahana pada 4 Oktober.

Baru di Arafura, saya mau dijemput. “Bahaya, Kaka,” celetuk Kaka Sil. Bandara baru beroperasi tiga bulan. Belum sampai pintu keluar, saya sudah ditawari kendaraan untuk jalan-jalan.

Sil mengantarkan saya ke Apex Hotel. Satu dari dua hotel mewah di Aru. Satu lagi, Grand Aru Hotel. Ia menawarkan motor untuk ditinggal di parkiran. Namun, saya tahu, ia lagi sibuk mempersiapkan acara. “Bawa saja. Saya sibuk sampai esok pagi,” alasan saya.

Nampaknya, ia cukup dikenal. Resepsionis membolehkan saya masuk kamar walau baru pukul 9 pagi. Sejam kemudian saya tanya, apakah saya boleh sarapan. Awalnya resepsionis itu menggeleng. Namun, ia mengetuk pintu kamar dan membolehkan saya sarapan. Siangnya Sil me-we a, menanyakan apakah sudah makan siang. Sudah, jawab saya. Malamnya ia tetap datang. Memeriksa, apakah saya benar sudah makan. Tumpukan piring di depan pintu membuatnya lega.

Esok siang, ia kembali. Mengajak makan siang. “Dulu, di sini hanya makan ikan. Sekarang ditukar dengan ayam,” katanya. Kami makan di sebuah warung. Khas Aru. Gabungan kayu dan semen dengan porsi seimbang. Terkesan lengang. Saya minta ikan bakar. Dan itu adalah ikan bakar terenak yang pernah saya makan. “Kaka itu panggilan untuk semua orang. Jangan heran,” katanya memberitahu.

Setelah itu, kami datangi tempat RSA biasa mengadakan kegiatan. Di pusat kota. Tepatnya, di tempat warga berkumpul. Ada bangunan kayu. Sekretariat RSA. Di sana mereka menggelar buku setiap hari. Kecuali kalau ada acara. Tempatnya luas. Dari video yang diperlihatkan, banyak anak-anak membaca buku dari sore hingga malam.

“Kenapa tidak di sini saja?” tanya saya.

“Cuaca tak bisa diprediksi, Kaka,” jawabnya.

Sorenya ia mengajak jalan ke Pantai. Garis pantainya mirip Pulau Mandeh. Pesisir Selatan, Sumatera barat atau Desa Walandano, Donggala, Palu. Jalannya beton. Walau beberapa bagian sudah tergerus. “Di situ kita pancing, lusa,” katanya menunjuk beberapa bebatuan yang seolah tumbuh dari pepasiran. Saya mengangguk saja.

Kami terus ke kampus Universitas Pattimura cabang Aru. Tempat pertunjukan esok. Gladi resik sedang berlangsung. Ada empat pertunjukan yang akan disajikan. Saya hanya melihat dua.

“Semuanya anak sekolah. Ada yang SMP malah,” infonya.

Dobo sebagai ibu kabupaten memiliki 12 sekolah menengah. Sudah termasuk kejuruan. Sil mengajar di SMPN 1. Ia alumnus. Sebagai komunitas sastra, RSA sudah memasuki hampir seluruhnya.

“Masih ada yang ragu-ragu menyerahkan anaknya bersastra. Namun, kami terus menyesuaikan jadwal,” ujarnya menunjuk orangtua yang menjemput anaknya.

***

Maka, yang harus dititikkan adalah apresiasi. Teman-teman RSA berusaha menggarap pertunjukan dengan sepenuh hati. Sebanyak empat alihwahana dan satu tarian hadir di Aula PSDKu Unpatti. Delfin Materay, bendahara RSA, menjembatani tiap item. Sembari sesekali mewancarai sutradara.

‘Dialog Marsinah’ karya Sapardi Djoko Damono merupakan pertunjukan paling panjang. Pertunjukan dibuka dengan demo buruh. Lalu, datang utusan agar buruh yang kematiannya masih tanda tanya ini menghadap direktur. Kemudian, ia diculik, disiksa dan mati. Marsinah bangkit dengan membacakan monolog.

Pertunjukan dibagi dalam empat bagian; demo sampai kematian Marsinah, persidangan, ritual di kubur, dan monolog roh. Semuanya menawarkan sensasi. Adegan penyiksaan digambarkan melalui siluet. Dua jagal tambah direktur. Semuanya memakai topeng.

Pekikan kesakitan Marsinah sudah selaiknya jeritan. Chatrine Boritnaban, yang masih SMA itu, membuat Perempuan dalam gedung ikut merintih. Ia merangkak, merayap, beringsut, sembari menemukan keadilan dalam setiap kata yang diucapkan. Beberapa kali suaranya out of tune dan nyaris tidak terdengar apa yang diucapkan, tapi tertutupi oleh kesungguhannya dalam pemeranan.

Tentu, masih ada kekurangan, terutama bagaimana menggarap sebuah adegan. Misalnya, persidangan. Tiga meja, tiga hakim datang. Mereka hanya berucap; “Sidang dimulai! Sidang ditunda!”, sembari menggeser dan memukul meja. Jika latihan lebih lama, maka akan ada jeda dialog, menggeser dan memukul, itu akan terlihat lebih sempurna.

Silvester sendiri mencoba menerjemahkan ‘Tragedi Winka dan Sihka’ karya Sutardji Colzoum Bachri. Pertunjukan singkat. Beberapa aktor masuk. Berisik dengan menyebut winka-sihka sembari mengelilingi seorang ibu yang menggendong bayi. Nabila Hurulean, sang Ibu, memandang bayi itu dengan intens. Lalu, ia berucap “untuk yang patah, harus tetap hidup”. Itu saja.

Dalam wawancara dengan Delfin, Sil bilang puisi ini adalah tragedipercintaan kemanusiaan. Bentuk puisinya yang zig-zag menggambarkan pasang surut kehidupan pernikahan. Walau pengucapan “Winka dan Sihka’ masih terkesan seperti mantra, yang justru ditolak Sutardji.

Tema-tema yang ditampilkan RSA memang mengagetkan. Termasuk ‘Balada Sumarah’ yang dibawakan Nurdaya Dzal Dzal Billa Bonto. Karya Tentrem Lestari menceritakan, seorang perempuan yang hidup di bawah stigma dan diskriminasi akibat tuduhan komunis terhadap ayahnya, Sulaiman. Cerita ini menyoroti perjuangan Sumarah untuk bertahan hidup, mulai dari kesulitan mendapat pekerjaan, bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi yang diwarnai siksaan, hingga akhirnya menghadapi hukuman mati.

Nur bermain intens. Sepanjang pertunjukan, tangannya diborgol. “Dewan Hakim yang terhormat, sebelumnya perkenankan saya meralat ucapan jaksa, ini bukan pembelaan. Saya tidak merasa akan melakukan pembelaan terhadap diri saya sendiri, karena ini bukan pembenaran. Apapun yang akan saya katakana adalah hitam putih diri saya, merah biru abu-abu saya, belang loreng, gelap cahaya diri saya. Nama saya Sumarah. Seorang perempuan, seorang TKW, seorang pembunuh, dan seorang pesakitan. Benar atau salah yang saya katakana menurut apa dan siapa, saya tidak peduli. ini kali terakhir, saya biarkan mulut saya bicara. Untuk itu, Dewan Hakim yang terhormat biarkan saya bicara, jangan ditanya dan jangan dipotong, kala waktunya berhenti, saya akan diam, selamanya.” Ada ngilu di situ.

Ia naik ke atas kubus kayu yang dibungkus bambu. Kubus itu goyah. “Sekarang saya harus berani karena hidup dan mati adalah dua sisi keping nasib. Dan keping kematian yang terbuka di telapak tangan saya, itulah yang harus saya jalani sekarang. Dengan berani! Senang, sakit, dosa, pahala, semua sama. Ada resikonya. Inilah saya, nama Sumarah. Saya siap mati.” Tiba-tiba kubus itu rerak. Sumarah jatuh. (o,ya, sampai acara selesai, Nur masih memakai borgol itu).

Sewaktu dipanggil untuk diminta tanggapan, saya bilang sembari menghadap ke jejeran ke seluruh peserta alihwahana, “Oh, Aru, Dikau menyimpan mutiara masa depan kesenian Indonesia.” (*)