Jalan ternyata tak hanya menapak. Namun, juga berjejak. Bekas tak hanya dilihat sebagai visual tapi juga ingatan.

Makassar Literary Walk Festival (MLWF) 2025, 24-26 Oktober lalu, mengajak pesertanya untuk mebaui, menggeletar bersama lorong pasar, flyover atau sungai tempat ritual didengungkan. Tempat yang selama ini terlengah, hanya jadi jalur pacu menghela hidup, dijadikan lokasi antara, tempat sejenak menengok, adakah yang lena dan alpa.

Komunitas Katakerja ingin mengusung festival ini sebagai daya menghidupkan sastra sebagai pengalaman kolektif dan multisensorial. Dirancang berbasis tapak, festival ini mengajak publik berjalan kaki; pelabuhan, kampung tua, perpustakaan komunitas, dan situs-situs sejarah Makassar—menyulap ruang-ruang keseharian menjadi panggung narasi. Melalui riset, pembacaan puisi, pementasan teks, pertunjukan performatif, diskusi literasi, demo masak yang bercerita, ziarah arsip warga, dan instalasi publik, festival ini menyatukan jejak kata dan tubuh, bunyi dan jejak, memori dan masa kini.

Festival ini mengedepankan inklusivitas dan keberagaman, dengan melibatkan penulis, seniman, peneliti, pegiat komunitas, juru masak, penyintas, pelajar, hingga pedagang pasar. Sastra tidak diposisikan semata sebagai karya tertulis, tetapi sebagai praktik hidup, sebagai cara menyuarakan identitas, keberanian, dan impian bersama.

Upaya ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pemajuan kebudayaan, serta pentingnya pengembangan praktik seni dan literasi yang berbasis komunitas. Literasi di sini tidak dibatasi pada baca-tulis semata, tetapi juga kemampuan mengingat, menyusun makna, dan membangun ruang dialog kolektif.

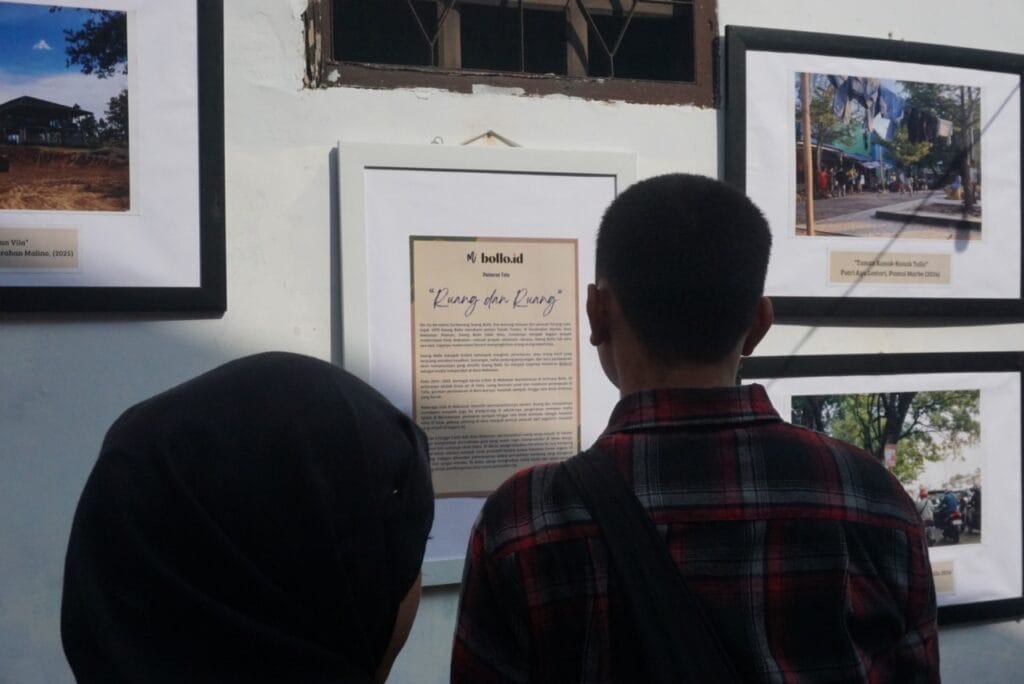

Sejak datang sore itu di markas Katakerja, saya dihadapkan oleh ruang yang seolah membuka seluruh indra yang ada. Setelah gerbang yang bertuliskan ‘Meet me in The Library’, ada beberapa bingkai foto mengenai lokasi yang akan dijejaki. Setidaknya begitulah yan saya tangkap.

Sebelah kanan, ada campuran foto mobil terkena banjir, yang diberi judul ‘Hujan Sedikit dan Makassar Banjir Lagi’, karya Sahrul Ramadhan. Atau, foto seorang ibu di antara sempitnya perumahan berjudul ‘Mama Cia-Warga Tallo’ karya Putri Ayu Lestari. Di sebelah kanan juga ada foto Perempuan dengan judul ‘Daeng Paning-Petani Perempuan Palongbangkeng’ karya Muh Aidil. Foto-foto itu bertarikh 2024 dan 2025.

Foto-foto itu dibelah oleh kuratorial pameran yang berjudul ‘Ruang-Ruang’. Yang dibincang di awal justru tentang perempuan nelayan pencari kerang sejak 70-an. Kuratorial itu juga menceritakan setahun lalu, krisis air melanda kecamatan Tallo.

Dua peristiwa itu memang jadi pengikat festival. “Perubahan iklim dan peran perempuan dalam komunitas lokal menjadi fokus kami,” ujar Ibe S. Palogai, ‘Kepala Koki’ peramu berbagai bahan untuk menyentuh berbagai sensor yang ada pada tubuh manusia. Ia menyebut kegiatannya sebagai mikro festival. Karena menguarkan ‘suara-suara terpinggirkan’. Selama tiga hari, 24-26 Oktober, ia menyiramkan berbagai ‘petualangan dan riwayat’ yang selama ini mengendap dalam memori.

Baginya literasi, bukan hanya soal membaca saja, juga pengalaman kolektif. Pengalam mengingat apa yang terlintas atau melintas begitu saja.

Termasuk, kami membincang pengalaman bersama saat menghadiri Festival Literasi di Palu, 2016. “Makanya pangling tadi, Abang gemuk sekarang,” komentarnya. Oh, takdir. Saya bertemu seorang lagi teman sejalan setelah Juli Sastrawan di Bali kemarin.

***

Jumat malam itu, formalitas festival dilaksanakan. Sewaktu datang sorenya, ada dua diskusi berlangsung secara paralel. Pertama, mengenai ‘Kisah Perempuan Adat Kaluppini & Pekerja Migran Wales Beradaptasi dengan Krisis Iklim’. Program dilakukan dengan memakai hibrida. Fasilitatornya Whilda Yanti Salam, dengan pembicara Taufik dan Aan Mansyur. Di sinilah dibahas bagaimana perempuan dan perubahan iklim menjadi satu isu.

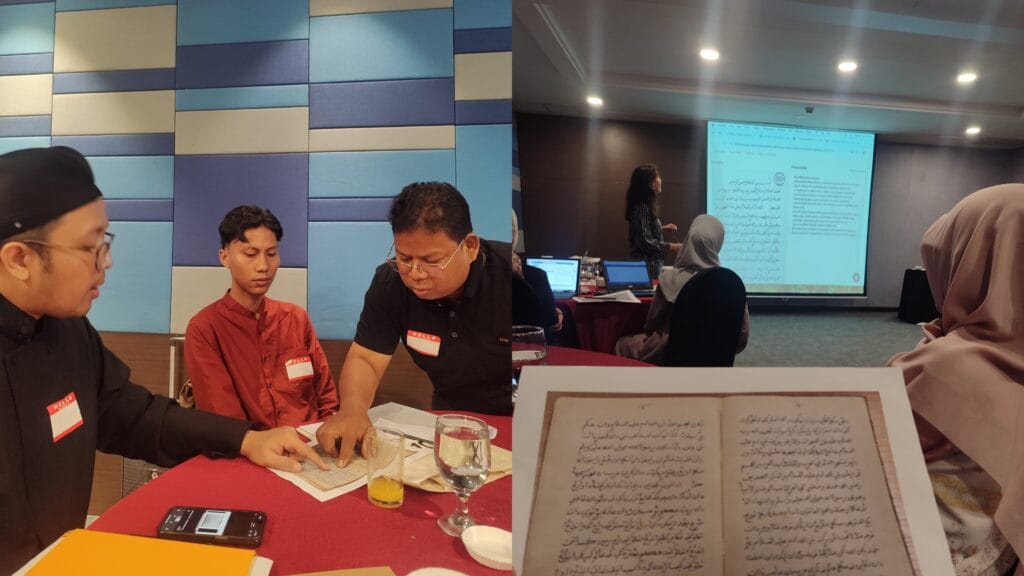

Satunya lagi, diskusi sastra dengan judul ‘Puisi di Timeline: Antara Meme dan Melankolia’. Pembicaranya Adam Hilman bin Azhar dan Nirzam Putra Ramadan. Adam penyair dari Malaysia yang sedang residensi di markas Katakerja. Sudah dua kali datang ke Makassar. Ia ditanyaa Aan soal kenyamanan dan keributan yang biasa terjadi di komunitas bahkan sampai tengah malam. “Tak apa. Tak apa,” jawabnya.

Info Ibe, sesudah Jumat mereka malah sudah menggelar ‘Pulang dan Pergi’. Ia menyebutnya sebagai presentasi karya. “Buku ini membahas soal perjalanan dan ruang kolektif. Kita membahas sekalian juga dengan hasil pra-riset Katker (Katakerja) mengenai Dana Indonesiana,” terangnya.

Formalitas dibuat semenarik mungkin di tempat yang justru kecil itu. Namun, tak mengurangi kemeriahan. Pakai asap uap es segala. Tentu diiringi tepuk tangan meriah dari 100 penonton yang hadir. Perkumpulan yang menyebut dirinya ‘Antologi Manusia’ menggelar baca puisi, musikalisasi dan lawakan tunggal. Sepertinya, kegiatan ini sudah berlangsung lama. Nama-nama yang dipanggil mendapat sorakan, seolah sudah ditunggu.

Direktur Pengembangan Budaya Digital Kementerian Republik Indonesia, Andi Syamsu Rijal, S.S., M.Hum merespons kegiatan ini dengan melihat kegiatan sebagai ‘pengulangan kreatif’. “Penguatan sastra melalui literasi ini, di zaman Unhas (Universitas Hasanuddin) dulu, ada namanya Pusat Kajian Masyarakat Pantai.”

Ia melihat betapa menariknya hasil-hasil yang terlihat sekarang dari kerja Katakerja. Kalau posisinya sangat kontemporer sekarang, nanti bis akita kolaborasikan. Meningat makassar memeiliki Kota Tua dan tempat-tempat bersejarah lainnya.

Yang menarik juga adalah tampilnya Krisna Ferial dengan presentasi karya Dimensi Kontras Temporal. Instalasi “Dimensi Kontras Temporal” berupaya memvisualisasikan dua bentuk penjajahan –kolonial dan digital – melalui permainan ruang dan waktu. Dalam sejarah penjajahan kolonial, arsitektur dan tata-ruang menjadi instrumen kekuasaan: kota kolonial, benteng, dan pemetaan wilayah adalah cara mengontrol populasi dan sumber daya.

Ia menyitir Michel Foucault yang menunjukkan bahwa ruang bukanlah entitas netral – kekuasaan menstrukturkan ruang untuk menanamkan disiplin. Contohnya, arsitektur panoptikon didesain agar penguasa tak terlihat dapat terus mengawasi, menciptakan otomatisasi ketaatan. Penjajahan kolonial pun membangun “struktur melihat” semacam itu: struktur fisik (misal penjara, kantor kolonial) yang memastikan relasi kuasa tertanam dalam ruang.

Kini, di era digital, penjajahan bertransformasi dalam bentuk kolonialisme digital – yaitu penggunaan teknologi digital untuk dominasi politik, ekonomi, dan sosial atas bangsa/daerah lain.

Perusahaan teknologi raksasa menciptakan infrastruktur global (server farm, kabel optik, satelit) layaknya jaringan empire baru. Mereka menguasai data dan perhatian kita, sehingga ruang digital menjadi wilayah kolonial baru. Filosof Paul Virilio mengingatkan bahwa teknologi kecepatan tinggi (real-time) telah “mengglobalisasi” ruang-virtual, menciutkan jarak geografis sambil memperluas

jangkauan kontrol. War machine modern – gabungan teknologi, militer, dan kapital –“mengkolonisasi semua tempat dan meratakan perbedaan atas nama tata kelola normatif”, ujar Krisna dalam presentasinya.

Dengan kata lain, kekuatan digital global cenderung menyeragamkan budaya dan

mengonsentrasikan kuasa seperti halnya proyek kolonial klasik.

Ia menyebut beberapa usaha seniman rupa dunia membangun Architecture of Protest. Bahwa bangunan sekarang bisa dijadikan tempat perlawanan. “Taman Eden” di Occupy Wall Street (dengan membangun camp) atau plaza Hong Kong dengan payung-payung demonstran, juga Parade Perahu Nelayan dalam protes reklamasi pulau Lae-lae. Ia mengimpikan hal itu terjadi Pantai Losari, juga sebagai bentuk protes. instalasi ini, diharapkannya, memperlihatkan bagaimana membongkar dan mengonstruksi ulang struktur ruang-waktu dapat menjadi aksi politik.

Formalitas malam itu selesai dengan beberapa pembacaan puisi. Di tengah itu, Pak Rijal pamit. Saya disalaminya, “Mas Matron, kapan balik?” tanyanya. “Lusa, Pak. Mau langsung ke Surabaya, ya?” balas saya. Pak Rijal mengangguk. Ia juga mau membuka acara komunitas Yayasan Gang Sebelah yang juga termasuk dalam program penguatan Komunitas Sasta Kemenkebud.

Sehabis itu, saya duduk dengan Ibe. Di sebelah saya, duduk Aan yang lagi ‘diinterogasi’ fansnya. Sewaktu di Padang, saya juga melihatnya dikejar-kejar fans. Bahkan ada yang membawakan hadiah. Saya menahan tawa ketika itu.

Kami ngalor ngidul. Sampai hubungan Sumatera-Sulawesi lewat PRRI. Sampai akhirnya ia bertanya, “Kenapa orang Sumatera Barat banyak jadi tokoh bangsa?”

Tentu saya jawab ala-ala saya. “Orang Minang dididik untuk menguasai tiga hal; ninik-mamak, cerdik pandai dan ulama. Ibarat persen, masing-masing itu 33 persen. Apa satu persen lagi? Nah, pengalaman, Nasib, takdir yang akan membawanya. Hatta, cucu ulama, tapi ia memilih jadi cendikia walau hapal hadist. Tan Malaka, datuk, tapi memilih jadi intelektual. Hamka, nah ini agak berlebih. Tapi, menurut saya, akhirnya ia memilih jadi ulama.”

Ibe mengangguk. Namun, ia permisi, ada urusan. Di sebelah saya, Aan sedang menjelaskan proses ia menyair. “Generasi kami, sulitnya minta ampun. Sampai bisa tampil satu halaman puisi di Kompas, huuuh. Namun, setelah itu, pernah satu masa, puisi saya tidak pernah lagi fitolak redaktur,” kisahnya.

Ibe datang lagi, saya tanya apa yang akan terjadi besok. “Kumpul di flyover, jalan, nanti sampai ke Pantai. Nanti di sana ada workshop teater untuk anak-anak. Ada juga ritual Appanaung ri Je’ne. Ritual ke laut. Nah, di sini malamnya, hasil workshop akan ditampilkan,” terangnya.

Saya pamit. Ibe janji akan menjemput saya di penginapan pukul 7 pagi. “Liat aku diskusi sama Sasti, kan?” tanya Aan. “O, iya,” jawab saya cepat. Karena memang itu agenda esok hari.

***

Sudah hampir pukul 8.

Tak ada tanda-tanda saya akan dijemput. Ibe saya we a. Ia jawab, armada kurang untuk jemput. Tak apa lah, kata saya dalam hati. Ibe juga menginfokan, pesawat Sasti ditunda. Yah, sudahlah. (*)