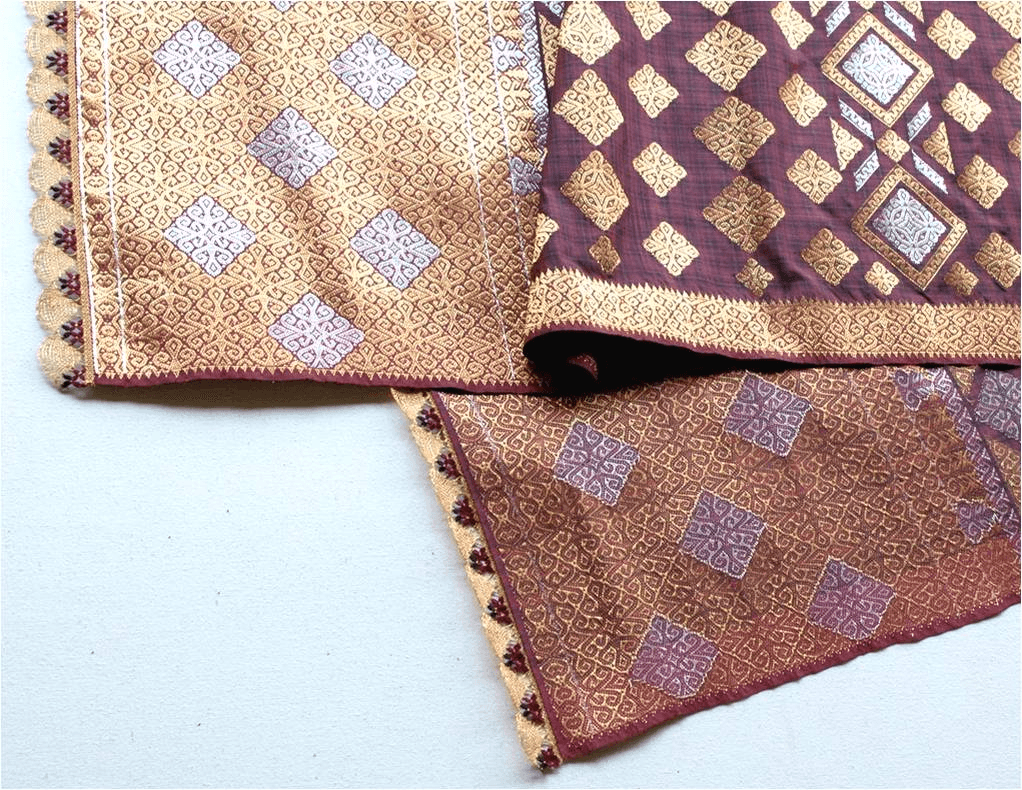

Perempuan itu, Nanda Wirawan (43), membentangkan beberapa songket secara bergantian di lantai yang beralaskan tikar dan kain. Ia didampingi suaminya, Iswandi Bagindo Parpatiah (49), menjelaskan satu persatu motif songket tersebut kepada Bunga Suci Pertiwi, reporter cagak.id. Mulanya dikembangkan songket bermotifkan kaluak paku, kemudian “barantai”, “pucuak rabuang”, “bungo sikalang”, “balah kacang”, “batang pinang” dan “daun siriah”.

Memperhatikan songket dengan motif-motif tua Minangkabau yang sedang dibentang tersebut, terlihat kerja telaten revitalisasi yang mengesankan. Penghadiran kembali. Ada hasil dari upaya pencarian di situ.

Songket yang barusan dibuka dari gulungannya itu, dari kilauan benang, warna dan motifnya, terpancar penguasaan tangan terampil dalam menenun dan memahami alur motif serta karakter ornamen yang dibentuk oleh benang-benang. Songket-songketnya, dikerjakan dengan kesungguhan hati dan ketekunan yang mendalam serta pemahaman akan karakter motif dengan baik.

“Songket ini bagi kami, merupakan produk budaya,” kata Nanda, dengan alasan itulah ia tidak mau disebut songketnya sebagai produk UMKM yang dibuat untuk memenuhi selera dan tuntutan pasar. Karena, satu songket yang ditenunnya, membutuhkan waktu kurang lebih enam bulan, dengan motif serta proses yang bernilai dan mahal.

Menjadikan songket sebagai produk budaya, kerja menenun dan merevitalisasi motif Minangkabau adalah bagian dari kerja membangun peradaban. Pada songket yang menghadirkan kembali motif tua Minangkabau sebagai “praktik revitalisasi”, menurut Nanda ini sebuah kerja untuk memperkenalkan kepada masyarakat Minangkabau khususnya akan nilai-nilai adat, budaya, tradisi serta filosofinya melalui ornament pada songket.

Setelah mendalami motif dan kerja kreatif menenun, Nanda pun mengungkapkan, bahwa songket sesungguhnya kain yang bercerita. Cermati dan amatilah, terutama motif-motif tua atau klasik Minangkabau. Kita mendapatkan cerita atau makna yang tersurat, tersirat dan tersuruk melalui ornamen atau motif yang dihadirkan. “Saya rasakan, ternyata ya, kain adalah manifestasi dari rangkuman pesan-pesan generasi sebelumnya,” sambung Nanda menjelaskan sembari menunjukan beberapa motif.

Mempertebal komitmen dan kerja budaya serta revitalisasi, pada tahun 2013, bersama Iswandi, Nanda mendirikan Studio Songket dengan nama Studio Wastra Pinankabu. Saat ini, melalui aktivitasnya di Studio Pinankabu, Nanda Wirawan cukup dikenal sebagi pegiat revitalisasi wastra tradisi Minangkabau. Wastra adalah istilah untuk kain-kain tradisional Indonesia yang kaya akan nilai budaya, filosofi, dan kearifan lokal. Kain wastra tidak hanya berfungsi sebagai pakaian tetapi juga identitas adat, status sosial, dan warisan turun-temurun yang unik dari berbagai daerah di Nusantara. Kehadiran Studio Pinankabu menjadi wujud upaya menghidupkan kembali motif-motif kuno Minangkabau secara kreatif, sehingga bisa dinikmati masyarakat asal usul.

Pada 13-16 November 2025 lalu, Nanda bersama Iswandi, mewakili Indonesia dalam ajang ORIGINAL 2025 – Encuentro de Arte Textil Mexicano yang berlangsung di Tijuana, Baja California, Meksiko. Melalui fasilitasi Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan dukungan Kedutaan Besar RI untuk Meksiko, mereka ditunjuk sebagai partisipan internasional tunggal dari Indonesia. Mayoritas peserta merupakan maestro kerajinan yang tidak hanya berkarya, tetapi juga aktif dalam pemberdayaan komunitas, original sebagai etalase puncak capaian kerajinan tekstil.

Produk Budaya dan Daur Hidup

Menggeluti dunia songket sebagai produk dan karya budaya, bagi Nanda saat ini, sesuatu yang disyukurinya. Selain saat ini telah menyatu sebagai komitmen kerja dan tanggung jawab budaya, Nanda merasa pilihannya atas harapan kedua orangtua di masa lalu adalah tepat.

Pada tahun 2006, Nanda Wirawan yang baru tamat Teknik Lingkungan Universitas Andalas, ditawari mengikuti program training junior engineer untuk perusahaan gas di Kalimantan. Pada masa itu, ayahnya almarhum Alda Wimar, pekerja budaya, baru saja menggeluti songket dan motifnya, melalui komunitas Pucuk Rebung. Fokus komunitas ini sebenarnya pada kebudayaan, pendokumentasian kesenian-kesenian dan motif langka.

Sang ayah, pada saat itu, dari tahun 2000 sampai 2005 telah menekuni motif khusus terkait songket. Harapan sang ayah, menekuni songket Minangkabau dengan motif yang filosofis, sebagai khasanah budaya, suatu yang sangat penting. Ketika itu, ia dipanggil ayah dan ibunya Nina Rianti, membicarakan kemungkinan melanjutkan warisan kerja songket yang terlanjur sudah ada. Dari hati ke hati, Nanda diminta untuk menetap saja di Sumatera Barat, karena impian dan harapan ayah dan ibunya, songket dengan motif tua, harus ada yang mengerjakan sebagai pewaris.

Suka tidak suka, akhirnya Nanda menerima. Alasannya sederhana, karena tidak ada yang bakal menerima tongkat estafet, selain dirinya. Menyadari, amanah keluarga, beban telah dialihkan ke pundaknya, ia pun terpaksa harus belajar banyak tentang songket. Ternyata, setelah semakin dipelajari semakin Nanda menyadari, bahwa sesuatu yang dilakukan orangtuanya selama ini merupakan hal yang sangat bernilai dan bermakna, sesuatu harus diwarisi dan dipahaminya sebagai tanggung jawab budaya.

Setelah dipelajari, ia tekuni bersama suaminya Iswandi, timbul keinginan untuk merevitalisasi songket Minangkabau dengan motif kuno. Sejak ia memahamai dan mampu memaknai apa yang tersirat, tersurat dan tersuruk pada kedalaman songket, ia tak lagi berpaling pada dunia lain, selain songket.

“Songket itu bagaikan manuskrip,” ungkap Nanda. Ia menjelaskan, dalam motif songket yang rumit, warna yang unik, indah dan kaya makna, ada cerita atau narasi yang bisa diceritakan. Bisa saja tentang budaya, tradisi, adat serta perjalanan budaya Minangkabau. Nanda pun memperlihatkan sebuah pola songket “barantai” menyerupai huruf X, yang bermakna, manusia sebagai individu itu bagian dari masyarakat. Mata rantai, jika ia satu, tidak berarti apa-apa. Tapi, jika mata rantai satu dan mata rantai – mata rantai lainnya saling terhubung, ia memiliki arti dan makna dan bisa menjadi apa-apa (sesuatu). Kesimpulannya, tanpa menjadi bagian dari masyarakat, kita sesungguhnya belum atau tidak berarti apa-apa. Pada motif atau pola songket, kita bisa memetik nilai-nilai kearifan lokal.

Motif-motif songket juga menyiratkan catatan, bahwa masyarakat Minangkabau itu komunal, bukan individu. Harta dimiliki secara komunal, masalah keluarga diselesaikan bersama, itulah musyawarah mufakat. Songket salah satu penanda daur hidup, yang bisa kita temukan bahwa masyarakat Minangkabau sejak dulu sudah memiliki aturan. Namun karena masyarakat kita minim aksara, maka aksara itu dibuat dalam bentuk simbol. Sehingga ketika dituangkan dalam bentuk kain, ada juga motif pembatas yang disebut motif batang pinang. Motif ini bermakna masalah tidak bisa diselesaikan sekaligus, harus dikelompokkan satu per satu.

Songket sebagai daur hidup, ada yang tersebut sebagai kain panjawek atau panyambuik anak. Maksudnya, anak yang baru lahir, melalui prosesi tradisi turun mandi disambut dengan songket. Cuma saja, pada saat ini, songket dipandang sebagai pelengkap pakaian beralek (pesta), acara peresmian atau pun wisuda. Untuk kegiatan adat saat ini pun, misalnya seperti turun mandi, songket tetap ada namun tidak lagi dipakaikan pada si anak. Padahal, ada motif khusus di sana, yaitu motif pucuk rebung.

Motif pucuk rebung bebentuk segi tiga, terlihat tanaman didalamnya, yaitu bunga sikalang. Motif tersebut merupakan simbol dari regenerasi. Rebung adalah bambu yang muda, bisa diolah menjadi makanan. Jika bambu sudah tua, bisa menjadi dinding atau furniture. Meski memiliki motif yang sama, yaitu pucuk rebung, manifestasi motif bisa berbeda-beda tergantung fungsi songket. Artinya, songket bukan sekedar benda pakai, songket memiliki banyak fungsi dan makna.

Pencarian Awal, Menelusuri Motif

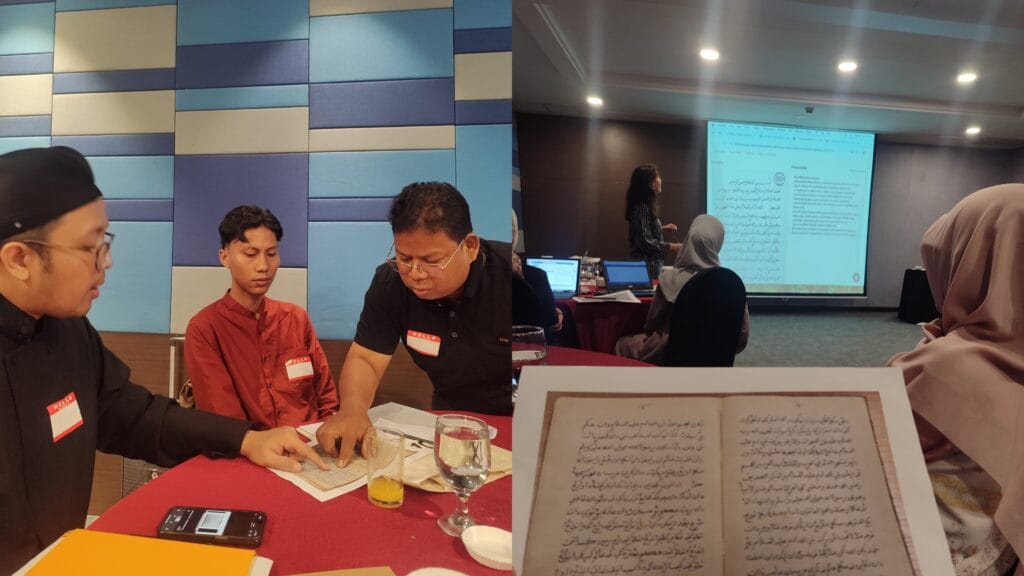

Setelah memutuskan untuk merevitalisasi motif tua Minangkabau untuk songket, Nanda dan Iswandi mulai fokus mencari tahu sumber-sumber akurat untuk diteliti dan direvitalisasi. Ia pun mendapatkan informasi, ternyata di Minangkabu setiap nagari memiliki motif masing-masing, juga dari sisi corak dan pewarnaan, ada ciri khasnya. Hal inilah yang memperkuat keyakinan dan komitmen Nanda untuk merevitalisasi songket dengan motif tua. Ditambah data sejarah, dimana pada pertengahan abad 18 hingga pertengahan abad 19, industri tekstil mengalami kejayaan di ranah Minang. Hampir setiap nagari adalah sentral songket. Hal tersebut didukung pula oleh industri tekstil yang telah ada di daerah Sumatera Tengah, khususnya di dataran tinggi Agam. Masa itu Sumatera Tengah menjadi supplier benang, tempat pencelupan warna skala besar, lalu ada pula perkebunan indigo di sekitaran Gunung Marapi.

Ia pun mulai belajar, memahami lebih dulu filosofinya. Misal, mengenai pemaknaan motif. Di Minangkabau, motif terbagi atas tiga lapis. Dalam melihat dan mengamati motif, dijelaskan Nanda, ada yang tersirat, tersurat dan tersuruk. Misal dalam motif kaluak paku. Jika dilihat, motif itu berupa pakis muda yang biasa disayur, bentuknya bergelung ke dalam. Penjelasan maknanya, bagian bergelung ke dalam itu lemah, juga lembut. Dengan posisi itu, pakis aman, tidak gampang patah. Secara literal itu melambangkan fungsi mamak kepada kemenakan, mamak selalu melindungi generasi berikutnya yang masih muda.

Secara tersirat, pakis yang bergelung ke dalam, adalah intropeksi diri. Semakin kita melihat ke dalam diri, semakin terlihat kekurangan dan betapa tidak berartinya diri yang hanya setitik di alam semesta ini. Maka, untuk menghargai orang lain, kita mesti menelaah diri kita dulu. Terakhir secara tersuruk, pakis ketika sudah tua tidak lagi bergelung, melainkan lurus tegak. Ini dimaknai bahwa kita sudah ditahap mengenal diri sendiri dan paham jalan hidup menuju Tuhan.

“Motif-motif itu memang indah, tidak sesederhana yang terlihat. Tapi jauh dari itu, sangat luar biasa sebenarnya,” Ucap Nanda yang seolah juga menyiratkan bagaimana perjalanannya dan suami dalam merevitalisasi songket-songket kuno.

Dengan pondasi pengetahuan dan pemahaman filosofisnya, Nanda dan Iswandi memulai mencari ke Museum Adhityawarman di Jalan Diponegoro Padang. Sayangnya, koleksi di ruang penyimpanan Museum Adityawarman tidak bisa dibuka setiap waktu, karena koleksi tersebut rawan rusak. Ada waktu-waktu tertentu. Usia songket yang cukup tua, memerlukan penanganan khusus. Apalagi lokasi museum yang dekat dengan pantai, udara pantai yang bersifat korosif, tak ayal bisa mengkikis material songket. Untuk perawatan kain, dijelaskan Nanda memang memerlukan biaya yang besar. Untuk standar penyimpanan, minimal berada di suhu 16 derajat celcius.

Dalam menelusuri dan meneliti motif kuno Minangkabau, pasangan suami istri ini melalui banyak hal. Mulai dari buku-buku, museum, masyarakat berusia tua dengan koleksi pribadinya, rumah gadang yang tidak lagi ditinggali tapi punya ruang koleksi songket, dan lain sebagainya. Menariknya, mereka juga menemukan songket tua yang sudah rusak, karena disimpan di loteng rumah tua atau rumah gadang yang berusia puluhan tahun. Dari pencariannya tersebut, mereka berhasil mendapatkan beberapa songket dan motif untuk direvitalisasi.

Revitalisasi yang dilakukan Nanda dan Iswandi melalui Studio Wastra Pinankabu, mengupayakan untuk disalin secara utuh. Yang membuat takjub, songket-songket kuno dan yang berhasil direvitalisasi, motifnya jauh lebih indah dan warnanya lebih beragam dibanding songket yang beredar di pasaran zaman sekarang.

Motif pertama yang berhasil direvitalisasi oleh Studio Wastra Pinankabu adalah songket Koto Gadang dengan bahan 100% dari serat alam yakni sutera, katun dan benang perak. Hal itu, kata Nanda, sesuai dengan konsep revitalisasi, dengan hasil menyamai kualitas songket kuno yang bisa tahan hingga seratus tahun. Pewarna yang digunakan pun pewarna alami, seperti indigo, pinang, kunyit. Penggunaan serat alam, maksudnya bahan-bahan yang bisa terurai oleh alam, sehingga ketika rusak pun, kain tidak akan merusak alam. Bukan menggunakan bahan mengandung plastik seperti polyester.

Diceritakan Nanda, bahwa revitalisasi motif songket Koto Gadang ini telah dimulai sejak 2006. Pembuatan motif dimulai tahun 2010 dan mulai ditenun di Oktober 2011. Sempat gagal lima kali, dan yang ke enam kali baru berhasil.

Proses pembuatan satu lembar kain songket oleh Studio Wastra Pinankabu, bisa memakan waktu hampir enam bulan. Mulai dari mengetraksi warna dari bahan alam yang terkadang memakai waktu seminggu, dalam satu tahun Studio Wastra Pinankabu hanya memproduksi sepuluh songket.

Untuk menghidupkan kembali motif-motif songket tersebut, dalam masa-masa pencariannya, hal pertama yang dilakukan ialah pengambilan gambar makro, yaitu teknik memotret objek kecil dari jarak yang sangat dekat guna menghasilkan gambar dengan detail, hingga ukurannya terlihat lebih besar dari ukuran aslinya. Dari hasil foto makro tadi, akan terlihat, berapa pola dalam satu untaian benang. Setelahnya, Iswandi akan membuat blueprint baru diserahkan kepada penenun. Jika songket yang direvitalisasi dalam keadaan rusak, biasanya proses pengambilan gambar akan lebih sulit.

“Kita lihat dulu, bagian mana yang rusak. Kalau songket pasti ada bagian yang diulang, direpetisi lah. Dari situ gambarnya kita susun, menurut pola yang ada. Seperti menyusun puzzle,” terang Nanda, yang telah “menenun” hidup dan idealismenya bersama sang suami, di kedalaman dunia songket kuno Minangkabau.

Nanda pun memperlihatkan contoh songket-songket produksi dari Studio Wastra Pinankabu, yang merupakan kerja revitalisasi dari songket tuo Minangkabau seperti “Salempang Rajo Sungai Pagu”, yang merupakan kain panutuik, berfungsi sebagai penutup dada yang merupakan simbol kebesaran Alam Surambi Sungai Pagu. Biasanya dikenakan pada saat penobatan Raja Sungai Pagu. Motif yang digunakan adalah salapah kaluak paku, salapah balah kacang, dan atua maniak. Benang motif menggunakan kombinasi sutra dan benang logam, dan sutera sebagai benang dasarnya.

“Ini kodek Maryam Canduang,” Nanda menunjuk sebuah motif songket, dengan penjelasan, bahwa kain tersebut direvitalisasi dari karya Siti Maryam, istri dari Syech Ahmad Thaher, seorang ulama tasawuf terkemuka dari Canduang. Syech Ahmad Thahir dimasa lalu memiliki peranan besar dalam mendukung penyediaan benang bagi istrinya yang memiliki sanggar tenun beranggotakan 20 orang penenun pada masa itu (1930-1940). Sebagai seorang saudagar, beliau menjual hasil-hasil alam ke Singapura lewat jalur sungai ke pantai timur Sumatera dan sebagai gantinya membawa permadani, patola, serta benang sutera, bahan pewarna, dan benang emas dari Cina dan India. “Kain ini salah satu yang menginsipirasi kami untuk merevitalisasi songket-songket dari Canduang,” ujar Nanda menegaskan alasannya.

Di motif lain, ada “Salempang Datuak Tanjung Sungayang” yang fungsinya sebagai kain yang disampirkan secara diagonal dari bahu hingga menutupi dada. Songket ini, digunakan pada upacara adat oleh seorang pangulu. Motifnya terdiri dari motif bugih barantai, salapah, dan batabua. Terbuat dari bahan sutera, serat rami (yang berwarna putih) dan benang logam. Pada bagian tepi kain dihiasi dengan rumbai buatan tangan.

Menariknya, songket ini terdiri dari 34 unit motif yang terhampar pada sebidang kain berukuran 35 x 220 cm. Digunakan oleh Raja Sungai Pagu pada saat penobatannya. Kain ini merupakan hasil revitalisasi dari koleksi Georges Breguet, serang kolektor asal Swiss yang pernah dipamerkan di Museum Tekstil Jakarta. Yang unik dari kain ini adalah ketiadaan repetisi motif seperti yang biasanya terdapat dalam komposisi songket. Motif pada selempang ini berbeda di setiap bagianya, berjumlah sekitar 35 unit motif yang berbeda.

Nah, karena itu prosesnya bisa memakan waktu hingga enam bulan untuk menenun kain ini. Pada bagian utama terdapat jalinan benang sutera berwarna-warni yang menghiasi motif salapah besar.

Dalam pengerjaan menenun songket di Studio Wastra Pinankabu, Nanda dibantu oleh empat orang penenun. Awalnya Nanda dan suami memberikan workshop, dari sepuluh orang yang ikut, lama-lama menjadi delapan orang, akhirnya tersisa dua atau tiga orang yang bertahan. Peserta yang bertahan inilah yang akhirnya menjadi penenun di Studio Wastra Pinankabu.

Apresiasi Kolektor

Kehadiran Studio Songket Pinankabu yang dikelola Nanda dan Iswandi, cukup memberi warna dan posisi tersendiri, karena lebih dipandang sebagai karya budaya, yang hanya orang-orang tertentu mampu mengoleksinya, dikarenakan harganya yang relatif mahal, mencapai belasan atau puluhan juta.

Pinankabu pernah sengaja hadir dengan bahan baku yang lebih murah, dengan tujuan mulanya, bisa menjangkau banyak kantong berbagai kalangan. Namun, tidak ada yang berninat, sekalipun harganya jauh lebih murah. Malah orang bertanya, mana yang aslinya. Mereka hanya mau tenunan songket dengan bahan baku yang mahal dan bermutu.

Ditanya dukungan apresiasi pemerintah daerah, diakui mereka memang kurang. Pemerintah, para pemangku jabatan, tidak paham bahwa songket kuno, adalah karya budaya yang tidak ternilai. Di mata pemerintah songket dipandangnya sebagai ladang bisnis, bukan karya seni.

Padahal, songket tuo Minangkabau keberadaannya adalah tanggungjawab bersama. Kalau diteliti, bahwa pada songket kuno bisa ditemukan hingga 250 motif dalam satu untaian benang, tidak seperti songket biasa yang paling banyak terdiri dari 40 motif.

Dalam kiprahnya, Nanda dengan bendera Pinankabunya, banyak mendapat apresiasi dari para kolektor, dan tentu masyarakat. Ia pun pernah mencatat penghargaan Seal of Excellent kategori Award of Excellent for Handicraft oleh UNESCO di Malaysia pada Desember 2012. Penghargaan khusus, dengan songket gabungan motif bernama saluak laka dan saik ajik babungo. Motif dan songket tersebut, dibuat oleh Iswandi dan Alda Wimar. Motif tersebut pengembangan dari motif ukir di rumah gadang.

Sedangkan karya lainnya yang dapat penghargaan, adalah songket kuno Koto Gadang, sebuah motif yang pertama direvitalisasi Nanda, bermotif sajamba makan yang merupakan hasil revitalisasi dari songket kuno Nagari Koto Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada 2019 Nanda juga menjadi pembicara untuk Konferensi Tekstil Internasional di Yogyakarta.

Selain Studio Songket Pinankabu, ada beberapa studi songket yang kuat, dan memiliki reputasi baik karena kualitas dan motifnya, seperti Songket Unggan, Songket Pandai Sikek, serta Songket Silungkang. (*)