Ketika pintu Galeri Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat dibuka, ratusan pengunjung West Sumatera Visual Art Exhibitions yang baru saja diresmikan oleh Kepala Taman Budaya Sumbar, M. Devid, memasuki ruangan, setelah melewati gerbang seni instalasi Kapten Mood: Commission Work HULU. Hari itu, Selasa malam, 16 Desember 2025.

Para tamu undangan dan pengunjung yang baru memasuki ruangan galeri bagai dihadang sebuah karya instalasi berjudul “Manuskrip Emas Hitam”. Seni instalasi berukuran 40 x 700 x 120 cm itu merupakan karya Nasrul Palapa, memanfaatkan kulit pohon sebagai media utamanya. Lengkapnya, perupa Nasrul menggunakan media besi, kulit kayu, marker, cat akrilik, akrilik lembaran, plastik foam, ganto dan balango. Karya instalasi ini menarik perhatian pengunjung pameran. Sementara, setelah itu, pengunjung mengitari ruang pameran yang memajang 40 lukisan dan karya tiga dimensi lainnya.

Mengutip catatan kuratorial Mahatma Muhammad dalam Katalog Pameran Instalasi 5 Tahun Penetapan Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS) terkait karya ini, bahwa manuskrip-manuskrip yang disusun dari kulit kayu dan direntang secara berlapis dalam karya tersebut menggambarkan pertemuan elemen visual antara narasi kolonial dan ingatan masyarakat tertindas. Kulit kayu, tulis Mahatma, yang digunakan sebagai medium utama bisa ditafsirkan sebagai simbol ketahanan lokal, di mana narasi warga pribumi, yang sering terpinggirkan, tetap bertahan dan menantang dominasi narasi kolonial. Kaki-kaki besi yang menyangga manuskrip-manuskrip tersebut memperlihatkan ketegangan antara kekuatan struktural yang represif dan ingatan masyarakat yang selalu mencari ruang untuk diakui. Perupanya menempatkan manuskrip bukan sebagai dokumen mati; ia adalah arsip perlawanan yang terus berdenyut di balik glorifikasi warisan kolonial.

Akibat Lupa Hulu

Selain menikmati dan mencermati instalasi “Manuskrip Emas Hitam”, para pengunjung terlihat antusias mengitari dan menikmati satu persatu karya yang dipajang, dan terlihat mereka berhenti lama pada salah satu lukisan yang mungkin mereka sukai, atau menatapnya sambil menafsir gagasan atau pikiran apa yang sedang ditawarkan pelukisnya. Beberapa pengunjung nampak mengabadikan lukisan dengan kamera gawai.

Seorang pengunjung, juga terlihat menekan-nekan dengan telunjuknya sebuah karya tiga dimensi yang menyerupai kayu, teronggok pada sebuah wadah yang menempel pada dinding. Walau ada yang mengingatkan jangan disentuh, pengunjung tersebut menjawab, “Penasaran. Dikira kayu benaran, ternyata menyerupai saja. Ditekan lunak bak bantal….” Karya tersebut merupakan karya Romi Armon, bertajuk “Inside Out” 55 x 40 x 35cm, mixed media.

Menjawab pertanyaan penikmat karyanya, Romi memaparkan, bahwa karya ini lahir sebagai respon berbagai kejadian bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera akhir-akhir ini. Gelondongan kayu beserta lumpur yang terbawa air menghancurkan apapun yang ada di alirannya. Akibatnya banyak korban harta dan nyawa. Tentu kejadian tersebut menjadi bahan renungan dan inspirasi dalam berkarya.

Pada pameran ini, secara tersirat para perupa terlihat mengekspresikan kegelisahannya terhadap realitas yang ada. Bahwa bangsa ini, sejatinya sedang dilanda musibah, sebagaimana disampaikan secara pikiran dan gagasan pada tema besar pameran ini: Hulu—ya telah rusak sejak hulu hingga hilir kata Iswandi (kurator), menanggung akibatnya. Keruh air di hulu, hingga muaro (hilir) akan keruh pula.

Kegelisahan perupa kita bisa dirasakan pada antara lain karya Alberto (Alam Takambang jadi Guru), Armen Nazarudin (Merah Putih dan Garuda), Hamzah (Hulu Hati), Rokhyat (Tikus dalam Garuda). Tak hanya ekspresi kegelisahan, namun pesan kontemplatif juga bisa dirasakan dengan menikmati karya-karya Ugo Utoro (Self Portrait as a Mother), Imam Teguh (Muaro Batanyo ka Hulu), John Wahid (Isi Carano dan Mupakaik), Nanda Pradinhe (Kain yang Menangis, Benang yang Tertawa), Indra Dodi (Trace 5), Syafrizal (Gerbang Sunyi dan Tuah Mangatoan), Zirwen Hazry (Batas tak Bertepi).

Selaras dengan alam, juga menjadi bagian dari pameran ini, dimana pelukis Firman Ismail mengadirkan karya dengan judul “Di Ujung Rumah Gadang”, Ridwan dengan “Negeri di Atas Awan”, dan Ismed Sadjo dengan lukisan “Merapi”.

Jika tema yang diusung pameran ini adalah “Hulu”, tentu, menariknya, penikmat seni rupa sedang diajak ikut merayakan “hilir” dari sebuah gagasan, terutama dalam merespon secara kontemplatif bencana ekologi yang baru terjadi di kota dimana pameran ini digelar.

Pameran ini dikuratori oleh Iswandi Bagindo Parpatiah dan Dio Pamola. Menurut Iswandi dalam sambutannya, bahwa hari ini khususnya di Sumatera, kita dalam suasana yang genting. Hulu-hulu Sungai rusak, hutan-hutan kita gundul, tanah adat terdesak dan pengetahuan lokal terpinggirkan oleh arus ekonomi. Ketika gunung rusak, secara ekosistem maupun kultural, maka hilir kehidupan akan mengatakan akibatnya, sebagaimana bencana adanya. Pameran ini lahir dari kesadaran itu, bahwa krisis hari ini sesungguhnya berangkat dari kita lupa akan hulu. Dalam konteks seni rupa, hulu dipahami sebagai sumber proses kreatif dan sumber penciptaan hal-hal baru.

“Hulu” yang dihadirkan dalam tema pameran, ditegaskan Iswandi, berangkat dari pertanyaan mendasar yang selalu ada dalam peradaban manusia. Pertanyaan ini katanya, terbagi sebagai dua hal. Pertama, darimana kita berasal dan kemudian, kemana kita akan mengalir.

Di berbagai peradaban dunia seperti Mesir dengan Sungai Nil, India dengan Sungai Gangga, Tiongkok dengan Sungai Kuning. Nah, hingga Peradaban Maya dan Aztec di Meksiko, hulu tidak pernah dimaknai sebagai titik geografis. Ia adalah pangkal kehidupan, sumber pengetahuan dan pusat spiritualitas sekaligus dasar tatanan sosial.

Di Indonesia, hulu sering dikaitkan dengan adat, dengan cara pandang manusia, khususnya pepatah, banyak sekali yang menyebut kata hulu. Orientasi sakral gunung—yang biasanya tempat dimana hulu berada—sebagai sumber kehidupan, menunjukan hulu sebagai cara berpikir. Hutan bukan sekedar arah untuk mengajarkan kita untuk menelusuri akar, memahami sebab dan menyadari hubungan antara manusia, alam dan nilai-nilai spiritualitas.

Pameran hulu menurut Iswandi, tidak menawarkan jawaban tunggal. Ia hadir sebagai ruang dialog antara masa lalu dan masa kini, antara lokal dan global serta tradisi dan eksperimental.

“Hulu bukanlah batasan dalam pemciptaan seni, melainkan titik yang lentur yang memberikan kebebasan kepada seniman untuk kembali ke akar dan menelaah semua persoalan dan membelokannya demi melahirkan kemungkinan-kemungkinan baru,” ujar Iswandi.

Sibuk Bergerak Tak Tahu Kemana

West Sumatera Visual Art Exhibitions sebagai pameran besar seni rupa yang digelar akhir tahun, dinilai banyak pecinta seni rupa, secara karya-karya yang dihadirkan relatif menarik dengan kuratorial yang secara kualitas bisa dipertanggungjawabkan. Karya yang dihadirkan tidak hanya dari perupa yang berdomisili di Sumatera Barat, tapi dari kota lain seperti Yogyakarya dan Jakarta.

“Seni rupa di Sumatera Barat sama sekali tidak kekurangan seniman dan ruang berkegiatan, tetapi kita bisa merangkai perangkat dan piranti itu menjadi suatu ekosistem yang utuh. Artinya keberlanjutannya didasari dari suatu yang jelas, seperti peta jalan yang konkrit, apa yang dihadirkan harus menjadi permasalahan paling mendasar yang kita miliki dan berdampak,” kata Yusuf Fadly Aser, seorang kurator, pengamat seni rupa dan penggerak di Rumah Ada seni (RAS).

Aser menimpali, jika dipikir-pikir secara fluktuatif kegiatan yang ada selama ini tidak mengalami lonjakan yang berdampak panjang, yang juga menimbulkan pertanyaan bagi teman-teman seniman di Sumatera Barat sendiri. Bahwasanya naik turunnya kegiatan, aktivitas, peristiwa, setiap tahunnya mengalami kejutan-kejutan, sesungguhnya merupakan aktivitas yang menarik—namun sayangnya tidak melekat pada ekosistem yang ada.

“Seni rupa Sumatera Barat hari ini tampak sibuk bergerak, tetapi belum sepenuhnya tahu ke mana ia sedang menuju. Produksi karya dan pameran terus berlangsung, namun diskusi yang menyertainya sering kali berhenti pada ambisi representasi soal siapa tampil di mana, siapa tembus ke pusat, siapa dibaca nasional dan bagaimana menciptakan pasar seni rupa,” tukas Mahatma Muhammad, sutradara teater dan Pimpinan Komunitas Nan Tumpah, seakan menimpali Fadly Yusuf Aser.

Di sisi lain Mahatma melihat pameran ini sebagai sesuatu yang penting. Kenapa? Karena ia membuka pertanyaan tentang arah, tentang posisi intitusi, dan sejauh mana seni rupa Sumbar ingin bertumbuh dari hulunya sendiri. Kita bisa rasakan ada energi, ada keberanian mengangkat tema besar, tetapi sebuah kebangkitan biasanya ditandai oleh ekosistem yang bergerak bersama yaitu ruang produksi yang berkelanjutan, regenerasi yang jelas, serta keterhubungan yang kuat dengan komunitas di luar pusat kota. Hal-hal itu belum sepenuhnya tampak di sini.

Bagi Aser, meski tidak sebaik Yogyakarta sebagai basis seni paling baik di Indonesia saat ini, setidaknya kita harus menyamai kota-kota lain selain Yogyakarta. Selagi masih ada sekolah, orang-orang yang berprofesi di bidang seni ada, kita tidak kekurangan sumber daya manusia. Namun tampaknya persoalan tersebut tidak pernah sungguh-sungguh diurai dan ditemukan titik permasalahannya. Rasanya mustahil dengan perangkat-perangkat dasar yang sudah beraktivitas selama puluhan tahun.

“Pendanaan dan pembiayaan terus digelontorkan, tapi program yang benar-benar tepat untuk permasalahan dasar harusnya menjadi fokus instansi terkait. Hal dasar ini yang kemudian akan menawarkan solusi untuk permasalahan lebih lanjut,” jelas Aser di RAS saat ditemui reporter cagak.id.

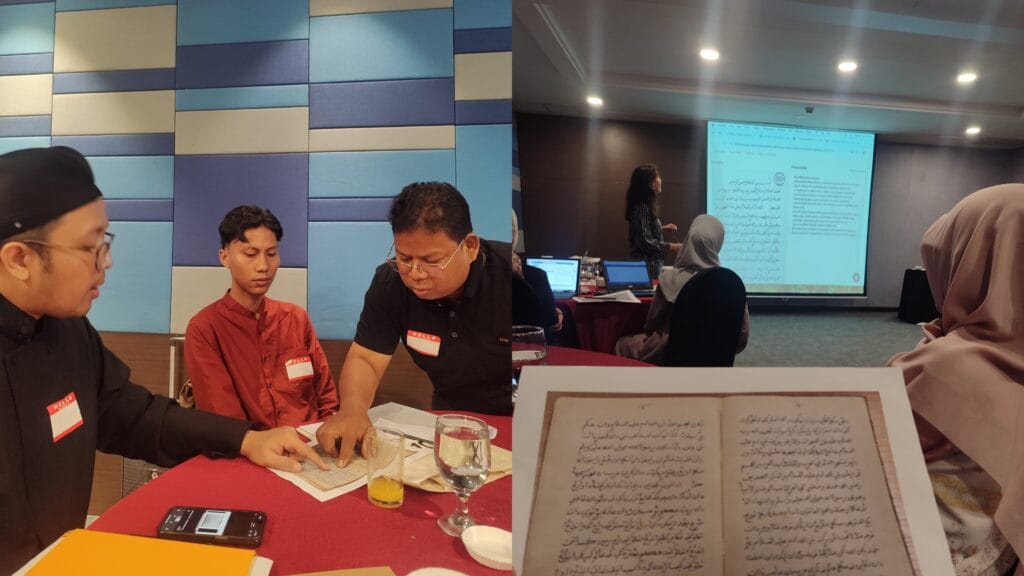

Seakan menyesali, Mahatma juga menyinggung diskusi “HULU” di laga-laga Taman Budaya pada pada Selasa siang (16/12), sebelum pembukaan pameran pada malam harinya. Katanya, pembicaraan justru menyingkap ironi yang ia kritisi, yaitu: tema besar pameran “Hulu” tidak dibicarakan mendalam, namun malah ke arah percakapan ke topik Taman Budaya dan Galeri Nasional.

“Padahal, dalam konteks kultural dan ekologis, keduanya jelas berada di hilir: ruang presentasi, legitimasi, dan distribusi, bukan sumber pengetahuan pengalaman, atau konflik yang melahirkan karya. Ketika hilir terus-menerus disebut sebagai tujuan, seni berisiko lupa bahwa air tidak pernah lahir dari muara. Nah, tegas Mahatma, yang perlu diperjuangkan hari ini bukan sekadar akses ke ruang-ruang prestisius, melainkan keberanian membongkar ilusi pusat.

Adapun perupa yang ikut pameran ini: Alexis, Antoni Eka Putra, Armen Nazarudin, Boy Nistil, Diah Yulianti, Erianto, Erlangga, Erica Hestu Wahyuni, Ferdian Ordian Asa, Firman Ismail, Hamzah, Hendra Sardi, Hidayat Dikincie, Imam Santoso, Imam Teguh, Indra Dodi, Irwandi, Irwantho Lentho, Ismed Sadjo, John Hardi, Jon Wahid, Kamal Guci, M.Ridwan, Nanda Pradinhe, Nasrul Palapa, Rokhyat, Romi Armon, Roni Sarwani, Syafrizal (Ayah), Syahrial (Yayan), Tri Susilo, Ugo Untoro, Yon Indra, Yulfa Haris Putra, Zirwen Hazry. (*)